Lorsque Franklin J. Schaffner réalise Planet of the Apes en 1968, il ne se contente pas d’adapter un roman de science-fiction : il façonne une œuvre cinématographique qui transcende son genre pour devenir une parabole politique, sociale et philosophique. Ce film, produit par Arthur P. Jacobs, marque une étape décisive dans la carrière de Schaffner, qui signera plus tard Patton (1970) et Papillon (1973), et dans l’histoire du cinéma de science-fiction.

L’origine du film remonte au roman La Planète des singes de Pierre Boulle, publié en 1963. Arthur P. Jacobs, fasciné par l’idée d’un monde inversé où les singes dominent les humains, acquiert les droits et s’entoure de talents majeurs pour concrétiser sa vision. Le scénario, d’abord confié à Rod Serling (créateur de The Twilight Zone), est ensuite retravaillé par Michael Wilson, qui injecte une dimension politique plus marquée.Le film puise ses influences dans la littérature satirique (Gulliver’s Travels), les récits post-apocalyptiques et les tensions sociétales des années 60. Le climat de guerre froide, les luttes pour les droits civiques et la peur nucléaire imprègnent le récit. Le twist final, devenu légendaire, évoque la chute de la civilisation humaine par sa propre main, dans une veine proche de Dr. Strangelove ou Fahrenheit 451.Pour Franklin J. Schaffner, Planet of the Apes est une œuvre charnière. Après des débuts à la télévision et quelques films remarqués (The War Lord, The Double Man), il trouve ici un terrain d’expression idéal pour son sens du rythme, de la composition et de la narration visuelle. Le film lui permet d’explorer des thématiques complexes tout en maîtrisant une production ambitieuse. Arthur P. Jacobs, quant à lui, impose son style de producteur visionnaire. Il orchestre une campagne de promotion novatrice, mise sur le merchandising, et comprend très tôt le potentiel sériel du projet. Son flair commercial n’éclipse jamais son engagement artistique : il défend une œuvre audacieuse, loin des standards hollywoodiens de l’époque. L’univers visuel du film est l’un de ses atouts majeurs. Les décors, conçus par William Creber, s’inspirent de l’architecture organique de Gaudí et des paysages lunaires de la Vallée de la Mort. La cité des singes, avec ses formes asymétriques et ses matériaux bruts, évoque une civilisation à la fois primitive et sophistiquée. Les costumes de Morton Haack et les maquillages révolutionnaires de John Chambers participent à l’immersion. Les visages simiesques, articulés et expressifs, permettent aux acteurs de transmettre des émotions nuancées. Le maquillage devient ici un outil narratif, un masque qui révèle plutôt que dissimule.

Schaffner déploie une mise en scène fluide, alternant plans larges contemplatifs et gros plans introspectifs. Il joue sur les contrastes entre la nature sauvage et l’ordre simien, entre le silence des humains et la parole des singes. Le rythme du film, soutenu par le montage de Hugh S. Fowler, maintient une tension constante, sans jamais sacrifier la profondeur du propos. La scène du procès, par exemple, est un modèle de dramaturgie : elle condense les enjeux philosophiques du film dans un huis clos oppressant, où l’absurde le dispute au tragique. Le montage renforce cette impression de claustrophobie intellectuelle, enchaînant les regards, les silences et les invectives. Mais c’est surtout le twist final qui inscrit Planet of the Apes au panthéon du cinéma. Lorsque George Taylor, fuyant le monde des singes, découvre les vestiges de la Statue de la Liberté partiellement ensevelie, c’est toute la structure du récit qui s’effondre dans une révélation glaçante : cette planète dominée par les primates n’est autre que la Terre, ravagée par les erreurs humaines. Ce retournement, sobre et terriblement efficace, recontextualise l’intégralité du film. Le cri de Taylor – « You maniacs! You blew it up! » – devient alors le verdict ultime d’une civilisation autodestructrice. Ce moment, salué comme l’un des plus marquants du cinéma anglo-saxon, donne au récit une dimension tragique et prophétique. Il ne s’agit pas d’un simple effet de surprise : c’est une mise en garde sur l’arrogance humaine, la guerre, et le déni écologique. Cette révélation visuelle transforme le film en une parabole inoubliable sur notre propre avenir.

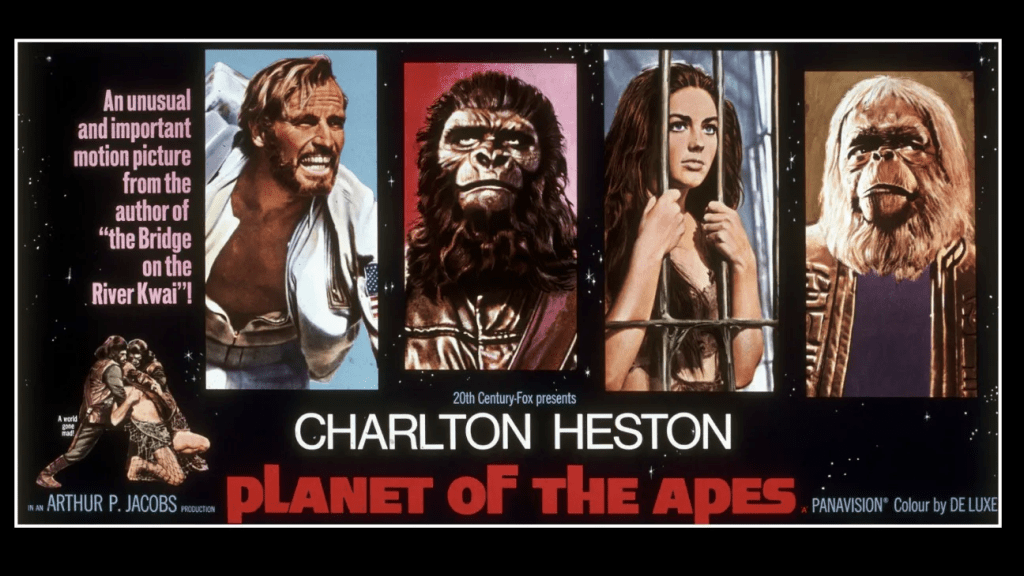

Charlton Heston, dans le rôle de George Taylor, incarne un antihéros cynique et désabusé. Son jeu, souvent qualifié de monolithique, trouve ici une résonance particulière : son arrogance initiale se mue en vulnérabilité, puis en désespoir. Il devient le miroir de l’humanité déchue. Kim Hunter (Zira), Roddy McDowall (Cornelius) et Maurice Evans (Dr. Zaius) offrent des performances remarquables, malgré les contraintes du maquillage. Leur diction, leur gestuelle et leur regard transcendent le masque. McDowall, en particulier, impose une douceur et une intelligence qui contrastent avec la brutalité ambiante. Le casting secondaire, composé de Linda Harrison (Nova) et James Whitmore, complète ce tableau avec sobriété. Harrison, muette tout au long du film, incarne une humanité réduite à l’état animal, mais dont la beauté et la fragilité émeuvent.

La musique de Jerry Goldsmith est une œuvre à part entière. Expérimentale, dissonante, elle utilise des percussions métalliques, des cuivres sans embouchure et des effets d’écho pour créer une ambiance étrangère et inquiétante. Le thème principal, syncopé et tribal, évoque une civilisation en rupture avec nos repères. Goldsmith ne cherche pas à séduire, mais à déranger. Sa partition accompagne les mouvements, souligne les tensions, et parfois se retire pour laisser place au silence. Ce choix renforce l’étrangeté du monde simien, où la parole est pouvoir et le bruit menace. À sa sortie, Planet of the Apes rencontre un succès critique et public. Il devient rapidement un phénomène culturel, donnant naissance à quatre suites, deux séries télévisées, un remake (2001) et une trilogie rebootée (2011–2017). Son impact dépasse le cadre du cinéma : il inspire des débats, des parodies, des analyses universitaires. Le film est souvent cité comme une référence dans les œuvres de science-fiction engagées. Il influence des réalisateurs comme Tim Burton, Matt Reeves ou Denis Villeneuve, qui voient en lui un modèle de narration allégorique. Il est également reconnu pour avoir démocratisé l’usage du maquillage complexe au cinéma, ouvrant la voie à des films comme The Elephant Man. Plus de cinquante ans après sa sortie, Planet of the Apes conserve une pertinence troublante. Ses thèmes – la peur de l’autre, la manipulation des savoirs, la chute des civilisations – résonnent avec notre époque. Le film interroge notre rapport à la nature, à la science, à la mémoire. Il ne propose pas de solution, mais une mise en garde. Il nous tend un miroir, où l’image de la statue de la Liberté ensevelie devient celle de nos illusions perdues. Comme le dit Taylor dans la dernière scène : « Vous l’avez fait sauter, bande de fous ! »

Conclusion : Planet of the Apes n’est pas seulement un film de science-fiction : c’est une œuvre philosophique, politique et esthétique. Franklin J. Schaffner y déploie tout son talent de conteur, Arthur P. Jacobs son audace de producteur, et Jerry Goldsmith son génie musical. Ensemble, ils créent un monde qui nous ressemble, mais qui nous juge. Un monde de singes, où l’homme n’est plus qu’un souvenir – ou un avertissement.