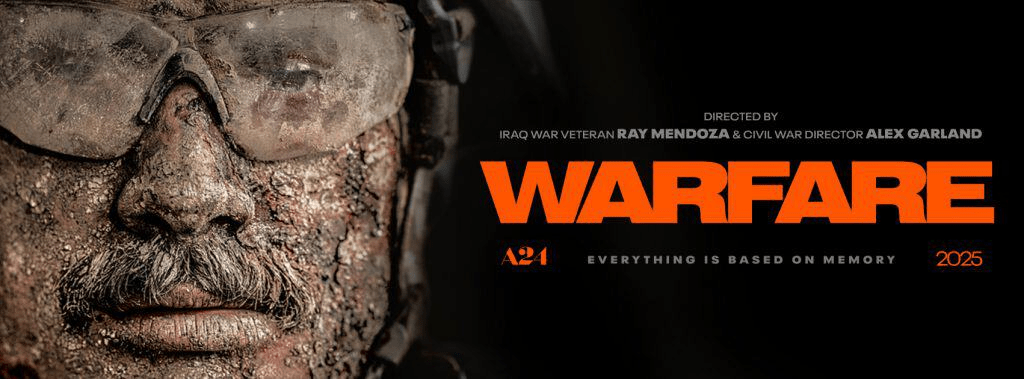

Avec Warfare, Alex Garland poursuit une trajectoire cinématographique audacieuse et profondément cohérente, en s’attaquant cette fois à la guerre moderne avec une rigueur formelle et une honnêteté presque brutale. Co-réalisé avec Ray Mendoza, ancien Navy SEAL et conseiller militaire sur Civil War, le film s’impose comme une œuvre singulière dans le paysage contemporain, à la fois documentaire et fiction, viscérale et silencieuse, où la guerre n’est ni glorifiée ni dénoncée, mais simplement montrée dans sa nudité la plus crue. Le projet Warfare naît d’une volonté partagée entre Garland et Mendoza de restituer une expérience vécue, celle d’une mission militaire à Ramadi, en Irak, en 2006. Ce n’est pas un récit inspiré de faits réels : c’est une reconstitution minutieuse, presque chirurgicale, d’un souvenir. Mendoza, qui a participé à cette opération, apporte une mémoire incarnée, une subjectivité qui devient le cœur battant du film. Garland, quant à lui, met son talent de formaliste au service de cette mémoire, en la débarrassant de tout artifice narratif ou émotionnel. Le résultat est une œuvre qui refuse les codes habituels du cinéma de guerre, pour mieux en révéler la vérité nue. Dans sa démarche, Warfare s’inscrit dans une lignée de films qui ont cherché à capter la guerre dans son immédiateté : Il faut sauver le soldat Ryan, Zero Dark Thirty, Dunkerque, ou encore 1917. Mais là où ces films mobilisent la musique, le montage spectaculaire ou la dramaturgie classique, Garland choisit l’épure. Il n’y a pas de bande-son dans Warfare, pas de voix off, pas de discours. La guerre est là, brute, sans mise en scène émotionnelle. Ce parti pris radical fait s’effacer la frontière entre fiction et documentaire au profit d’une immersion totale.

Après avoir exploré les territoires de la science-fiction (Ex Machina, Annihilation) et de l’horreur métaphysique (Men), Garland semble ici renoncer à toute stylisation pour se confronter à la matière brute du réel. Warfare marque une rupture formelle, mais une continuité thématique : comme dans ses précédents films, il s’agit de sonder les limites de l’humain, de confronter les corps à des environnements hostiles, de révéler les mécanismes invisibles qui régissent nos comportements. Dans Civil War, il s’intéressait déjà à la guerre intérieure, à la fragmentation du tissu social américain. Avec Warfare, il plonge dans la guerre extérieure, celle qui se joue loin des regards, dans des maisons abandonnées, des ruelles désertes, des silences mortels. La conception artistique du film repose sur un principe fondamental : le réalisme clinique. Chaque détail est pensé pour restituer la réalité d’une opération militaire, sans embellissement ni simplification. Les décors, construits dans un immense studio en périphérie de Londres, reproduisent avec une fidélité troublante les rues de Ramadi. Les costumes, les armes, les gestes des soldats, tout est vérifié, validé, répété. Le film se déroule presque en temps réel, avec une caméra qui suit les personnages sans jamais les précéder ni les juger. Ce dispositif crée une tension constante, une sensation d’enfermement, où chaque mouvement peut être le dernier.

Alex Garland nous plonge au cœur de la guerre moderne avec un réalisme clinique. Sa mise en scène est d’une précision chirurgicale, refusant tout effet spectaculaire pour mieux capter l’essence de l’action. La caméra est souvent fixe, parfois portée à l’épaule, mais toujours au plus près des corps. Elle ne cherche pas à embellir, à dramatiser, mais à montrer. Cette approche crée une immersion sans fards, où le spectateur devient un témoin silencieux, incapable de détourner le regard. Il n’y a pas de musique : le silence est celui de l’attente, de la peur, de la mort qui rôde. Et quand le bruit surgit — cris, explosions, tirs — il est assourdissant, presque insupportable. Le montage de Warfare est à l’image de sa mise en scène : discret, fluide, tendu. Il ne cherche pas à rythmer l’action, mais à la suivre. Les plans s’enchaînent avec une logique interne, dictée par les mouvements des personnages et la progression de la mission. Il n’y a pas de coupes rapides, pas de flashbacks, pas de ruptures temporelles. Le temps est linéaire, implacable. Cette continuité crée une tension croissante, une sensation d’étouffement, où chaque minute semble durer une éternité. Le spectateur est pris au piège, comme les soldats, dans un présent qui ne laisse aucune échappatoire.

Le casting de Warfare est à la fois audacieux et cohérent. On retrouve des acteurs comme Will Poulter, Charles Melton, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Michael Gandolfini, Joseph Quinn et D’Pharaoh Woon-A-Tai, qui incarne Ray Mendoza lui-même. Aucun d’eux ne cherche à briller, à imposer une performance : ils sont là, présents, crédibles, vulnérables. Leur jeu repose sur la retenue, sur la vérité des gestes, des regards, des silences. Ils ne sont pas des héros, mais des hommes confrontés à l’absurde. Cette approche donne au film une humanité profonde, une émotion sourde, qui surgit dans les moments de camaraderie, de doute, de peur.

Il n’y a pas de musique dans Warfare, et c’est sans doute l’un de ses choix les plus puissants. Cette absence crée un vide sonore qui renforce l’immersion, qui oblige le spectateur à écouter les bruits du monde : les pas, les respirations, les cris, les tirs. Elle empêche toute manipulation émotionnelle, toute dramatisation. Elle rend la guerre plus réelle, plus proche, plus insupportable. Ce silence est aussi un hommage aux victimes, une manière de ne pas trahir leur mémoire par des effets de style. Il dit la banalité de l’horreur, la routine de la violence, l’absurde du quotidien en zone de guerre.

Conclusion : Warfare ne cherche pas à plaire, à divertir, à émouvoir. Il cherche à dire, à montrer, à témoigner. Il est le fruit d’une rencontre entre un cinéaste exigeant et un soldat marqué, entre l’art et la mémoire, entre la fiction et le réel. Il s’inscrit dans une filmographie cohérente, où chaque œuvre explore les limites de l’humain, les zones grises de notre monde et laisse une empreinte durable, une sensation de vertige, une question sans réponse : que reste-t-il, après la guerre ? Dans un paysage cinématographique souvent saturé de bruit et de fureur, Warfare fait le choix du silence et de la rigueur. Et c’est peut-être là, dans cette simplicité radicale, que réside sa valeur.

Excellent article qui rejoint pleinement mon ressenti. Tu as raison de noter que, presque plus que le combat, c’est l’empreinte de la guerre sur les individus (y compris civils) qui travaille en arrière plan de ce film. L’effet de réalisme allié à la dimension mémorielle, à la fidélité d’un vétéran à l’égard de son unité est une des forces du film et en même temps une limite qui l’empêche de se transcender totalement. Le fait est qu’on en sort assez soufflé.