Brazil de Terry Gilliam est un film qui ne cesse de me fasciner, de m’interpeller, de me troubler. Il est de ces œuvres qui ne vieillissent pas, parce qu’elles ne se contentent pas de refléter leur époque : elles l’anticipent, la déforment, la transcendent. Sorti en 1985, Brazil est à la fois une dystopie kafkaïenne, une comédie noire, une fable bureaucratique, un rêve éveillé et un cauchemar technologique. C’est un film qui refuse les catégories, qui les broie dans sa machine narrative et visuelle pour en faire un objet cinématographique singulier, radical, inoubliable.

L’idée de Brazil est née d’une image : celle d’un homme seul sur une plage industrielle, écoutant la chanson “Aquarela do Brasil” sur un transistor. Terry Gilliam, alors en repérage pour Jabberwocky, est frappé par ce contraste entre la grisaille du paysage et la gaieté de la musique. Ce choc esthétique devient le cœur du film : un monde gris, oppressant, où l’évasion ne peut venir que du rêve, de la musique, de l’imaginaire. Gilliam revendique une influence directe de 1984 d’Orwell, mais il ne cherche pas à l’adapter littéralement. Il en retient l’essence : la surveillance, la bureaucratie, la perte d’identité. Mais il y injecte son propre univers, nourri par le surréalisme, le burlesque des Monty Python, le grotesque de Fellini (8½), l’angoisse de Kafka, la satire de Swift. Le film est aussi marqué par l’esthétique rétro-futuriste, mélange de décors années 40, de technologies obsolètes et de visions futuristes détraquées. Ce patchwork temporel crée une atmosphère hors du temps, où l’on ne sait jamais si l’on est dans le passé, le présent ou un futur improbable.

Brazil est sans doute le film le plus emblématique de Terry Gilliam, celui qui cristallise son style, ses obsessions, ses audaces. Après Time Bandits, qui explorait l’imaginaire enfantin, et avant Les Aventures du baron de Münchausen, qui poursuivra la trilogie du rêve, Brazil marque le passage à une maturité artistique, à une vision plus sombre, plus désespérée du monde. C’est le film où Gilliam cesse de croire que l’imaginaire peut sauver l’homme. Ici, le rêve est un refuge, mais il est aussi une prison. Le héros, Sam Lowry, ne s’évade que dans sa tête. Le monde réel le broie, le torture, le réduit au silence. Le rêve devient alors une forme de folie, une dernière résistance intérieure face à l’inhumanité du système.

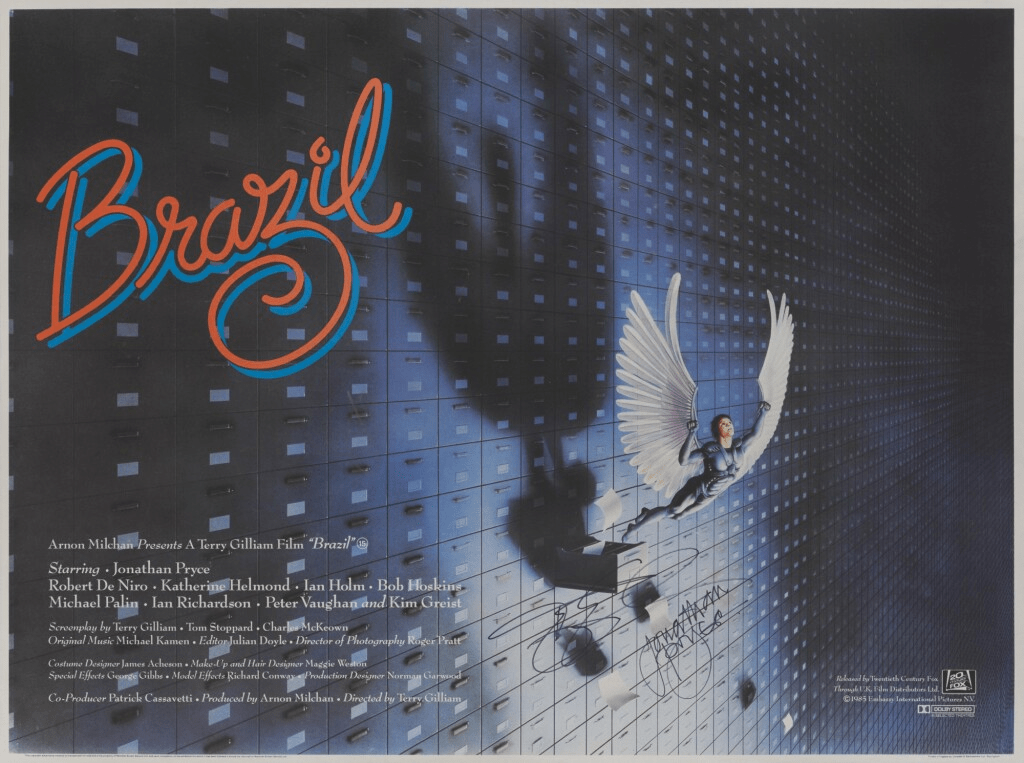

Visuellement, Brazil est une splendeur. Chaque plan est pensé comme une œuvre d’art, chaque décor comme une métaphore. Les tuyaux omniprésents, les écrans cathodiques, les machines absurdes, les costumes grotesques : tout participe à créer un univers étouffant, où l’homme est réduit à un rouage. La direction artistique, menée par Norman Garwood, est d’une richesse incroyable. Les décors du ministère de l’Information, les appartements glacés, les centres commerciaux aseptisés, les rues labyrinthiques : tout respire la déshumanisation. La mise en scène de Gilliam est virtuose. Il multiplie les angles improbables, les plongées vertigineuses, les travellings oppressants. Il joue avec les perspectives, les reflets, les ombres. Il crée un monde où l’espace est toujours menaçant, où le cadre enferme les personnages. Le montage, signé Julian Doyle, accentue cette sensation de chaos organisé. Les scènes s’enchaînent avec une logique onirique, parfois déroutante, mais toujours maîtrisée. Les transitions entre rêve et réalité sont fluides, troublantes, et participent à l’ambiguïté du récit.

Jonathan Pryce incarne Sam Lowry avec une justesse bouleversante. Son visage, à la fois banal et expressif, est parfait pour ce personnage de bureaucrate rêveur. Il parvient à rendre crédible la bascule entre la routine et la folie, entre la soumission et la révolte. Kim Greist, dans le rôle de Jill Layton, est plus en retrait, mais elle incarne bien cette figure fantasmée, cette femme inaccessible, à la fois réelle et irréelle. Le casting secondaire est un régal : Michael Palin, terrifiant en tortionnaire souriant ; Robert De Niro, hilarant en plombier rebelle (il faut saisir l’ampleur d’une participation de De Niro à cette époque considéré comme le plus grand acteur vivant qui passe pour quelques minutes à l’écran) ; Ian Holm, pathétique en chef de bureau dépassé ; Katherine Helmond, grotesque en mère obsédée par la chirurgie esthétique. Chaque acteur apporte une touche de folie, de dérision, de tragédie. Le film fonctionne aussi grâce à cette galerie de personnages secondaires, tous plus absurdes les uns que les autres, mais toujours humains.

La musique de Michael Kamen est un élément central du film. Elle reprend le thème de “Aquarela do Brasil” sous toutes ses formes : joyeuse, mélancolique, ironique, tragique. Ce leitmotiv devient le symbole du rêve, de l’évasion, de la résistance. La bande-son mêle orchestre symphonique, sons électroniques, bruitages industriels. Elle accompagne parfaitement les variations de ton du film, entre comédie et drame, entre délire et lucidité.

Brazil a marqué le cinéma de science-fiction, mais aussi le cinéma d’auteur. Il a influencé des réalisateurs comme Jean-Pierre Jeunet (La Cité des enfants perdus), Alex Proyas (Dark City), les frères Wachowski (Matrix). Il a montré qu’on pouvait faire un film politique, poétique, esthétique, sans compromis. Il a prouvé que l’imaginaire pouvait être une arme critique, une forme de résistance. Brazil est souvent cité comme un film culte, un chef-d’œuvre incompris à sa sortie, mais réhabilité par le temps.C’est le meilleur film de Gilliam, mais aussi l’un des plus grands films jamais réalisés. Brazil est un film qui ne ressemble à aucun autre, un film qui ne peut être résumé, qui doit être vécu, ressenti, digéré.

Conclusion : Brazil est un film total, un film monde, un film labyrinthe. Il nous parle de notre société, de nos rêves, de nos peurs, de notre besoin d’évasion. Il nous montre que l’imaginaire peut être une arme, mais aussi une illusion. Il nous confronte à notre propre aliénation, à notre propre complicité avec le système. C’est un film qui dérange, qui bouscule, qui interroge. Un film qui ne donne pas de réponses, mais qui pose les bonnes questions. Il mérite sa place parmi les plus grands films de tous les temps, non pas parce qu’il est parfait, mais parce qu’il est nécessaire. Parce qu’il nous rappelle que le rêve est une forme de liberté, mais que la liberté ne peut se contenter du rêve.