J’ai toujours préféré l’intro de la version cinéma de Miami Vice à celle du director’s cut car elle nous propulse dans l’action sans préambule, comme un plongeon nocturne dans les eaux troubles de l’underground floridien. Ce choix de montage, abrupt et immersif, incarne à lui seul la radicalité du projet de Michael Mann, qui ne cherche pas à séduire par des artifices narratifs mais à imposer une expérience sensorielle brute. Le film nous immerge dans son univers, il ne décrit pas mais fait ressentir. Et dans cette logique, Miami Vice s’impose comme l’un des gestes les plus audacieux du cinéma américain des années 2000.

L’idée d’adapter Miami Vice au cinéma ne vient pas de Mann lui-même, mais de Jamie Foxx, qui évoque le projet lors d’une fête donnée pour Ali (2001). Mann, producteur exécutif de la série originelle, accepte de revisiter cet univers qu’il avait contribué à façonner dans les années 80. Mais il ne s’agit pas ici de nostalgie ou de recyclage : le cinéaste ne cherche pas à reproduire les codes de la série, mais à les déconstruire pour en extraire une matière cinématographique nouvelle. Le film n’est pas une adaptation, c’est une réinvention. Dans la trajectoire de Mann, Miami Vice occupe une place singulière. Après Collateral (2004), où il expérimentait déjà la haute définition pour capter les textures nocturnes de Los Angeles, il pousse ici plus loin encore son exploration du numérique. Le film marque une rupture esthétique : Mann abandonne les compositions classiques pour une approche quasi documentaire, où la caméra devient un capteur d’atmosphères. On est loin du classicisme de Heat (1995), mais on retrouve la même obsession pour les figures de l’infiltration, les identités flottantes, les zones grises morales. Miami Vice est un film de transition, un laboratoire formel, une œuvre-limite.

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’ambition plastique du film. Mann filme Miami comme un espace instable, fragmenté, traversé par des flux contradictoires. Les décors – ports, boîtes de nuit, plages désertes – ne sont jamais des lieux fixes, mais des zones de passage, des interstices. La photographie de Dion Beebe (Memoirs of a Geisha, Collateral) capte les lumières urbaines avec une sensualité presque abstraite. Les couleurs – bleus métalliques, néons violacés, gris orageux – composent une palette expressionniste, qui évoque autant l’art contemporain que le clip musical. Le film devient une sorte de fresque mouvante, où chaque plan semble peint à la lumière.

La mise en scène de Mann repose sur un principe d’immersion totale. Pas de plans d’ensemble explicatifs, pas de dialogues d’exposition : le spectateur est jeté dans le flux, contraint de reconstituer les enjeux à partir de fragments. Cette approche, déroutante pour certains, est d’une cohérence absolue avec le sujet du film : l’infiltration, la perte de repères, la confusion des identités. Mann filme ses personnages comme des corps en tension, toujours sur le fil, toujours en danger. Les scènes d’action – notamment la fusillade finale dans le port – sont d’une brutalité sèche, presque clinique. Pas de glorification, pas de chorégraphie : juste l’impact, le bruit, la peur. Le montage, signé William Goldenberg (Argo, Zero Dark Thirty) et Paul Rubell (The Insider, Transformers: Age of Extinction), épouse cette logique de fragmentation. Les transitions sont abruptes, les ellipses nombreuses, les scènes parfois inachevées. Le film avance par à-coups, comme une respiration haletante. Ce rythme, loin d’être chaotique, crée une tension permanente, une sensation d’urgence. On ne comprend pas toujours tout, mais on ressent chaque seconde. Le montage devient un outil de mise en tension du spectateur.

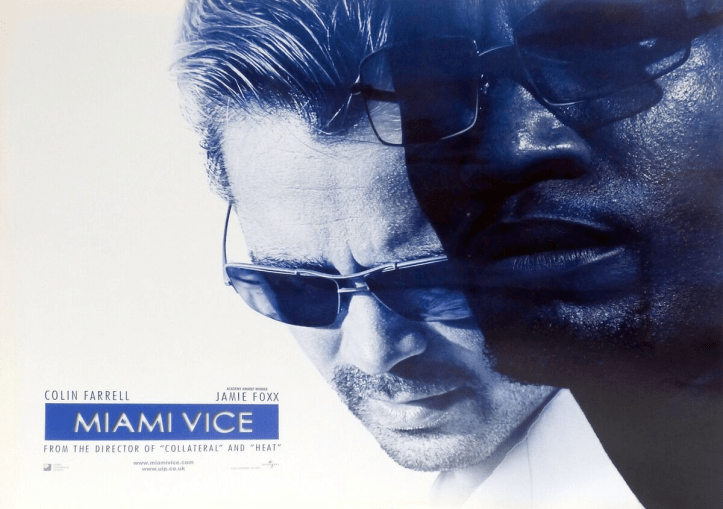

Jamie Foxx impose une présence magnétique. Il n’a jamais été aussi bad-ass, aussi tendu, aussi opaque. Colin Farrell (The Lobster, In Bruges), en Crockett, joue sur un registre plus intériorisé, presque mutique (l’acteur est alors au plus bas drogué, alcoolique à la limite de la rupture) . Leur duo ne repose pas sur la complicité verbale, mais sur une complémentarité physique, une tension silencieuse. Gong Li (Raise the Red Lantern, Memoirs of a Geisha), en Isabella, apporte une dimension tragique au film : son personnage, à la fois femme fatale et victime du système, incarne la part d’humanité qui subsiste dans ce monde déshumanisé. Le reste du casting – Naomie Harris (Moonlight, Skyfall), Ciarán Hinds (Tinker Tailor Soldier Spy, Belfast), John Ortiz (Silver Linings Playbook, American Gangster) – est impeccable, mais toujours au service de l’atmosphère, jamais de la démonstration.

La bande-son de Miami Vice est un chef-d’œuvre en soi. Mann, fidèle à son approche musicale depuis Manhunter et Heat, utilise les morceaux comme des vecteurs d’émotion. Le choix de In the Air Tonight dans le générique de fin – dans une version réinterprétée par Nonpoint – est emblématique : la chanson devient un mantra, une incantation. Les morceaux de Moby (Hotel, Play), Mogwai (Les Revenants, Atomic), Goldfrapp (Black Cherry, Seventh Tree) ou Nina Simone (Pastel Blues, I Put a Spell on You) ne sont jamais illustratifs, mais participent à la narration. Ils expriment ce que les personnages taisent, ce que les images suggèrent. La musique devient un langage parallèle, une voix intérieure.

Longtemps sous-estimé, Miami Vice est aujourd’hui reconnu comme un film matriciel. Il a influencé une génération de cinéastes, notamment dans le traitement de la ville comme personnage, dans l’usage du numérique comme outil poétique, dans la représentation des corps en crise. Des séries comme True Detective, des films comme Drive ou Euphoria, doivent beaucoup à Mann. Le film a aussi ouvert la voie à une nouvelle esthétique du polar, où le style ne s’oppose pas au fond, mais le révèle. Miami Vice n’est pas un film de genre, c’est un film sur le genre, sur ses codes, ses limites, ses vertiges. À sa sortie, le film divise. Certains y voient un exercice de style vain, d’autres un chef-d’œuvre incompris. Le film devient culte, non pas pour ce qu’il raconte, mais pour ce qu’il fait ressentir. Il est cité comme référence par des vidéastes, des musiciens, des designers. Il devient une esthétique, un mood, une vibe.

Conclusion : Miami Vice n’est pas un film facile. Il ne cherche pas à plaire, mais à troubler. Il ne propose pas une intrigue, mais une immersion. Il ne donne pas de réponses, mais des sensations. L’expérience est inoubliable. Michael Mann signe ici une œuvre radicale, hypnotique, essentielle. Un film qui ne se regarde pas, mais qui se traverse. Comme une nuit sans fin, comme une pulsation sourde, comme un rêve de béton et de néons.

Remarquable analyse. Le cinéma de Mann relève en effet davantage de l’expérience sensorielle que du simple plaisir narratif, encore que sa méticulosité obsessionnelle de la mise en scène rend les moments filmés particulièrement saisissants. J’aime cette expression d’ « œuvre limite » car elle situe parfaitement les horizons vers lesquels ses personnages tentent de fuir. Ici, Mann tire parti du cyclone prêt a s’abattre sur Miami, l’horizon se bouche. Sauf peut-être le temps d’une parenthèse cubaine, une respiration romantique lors de laquelle Isabella et Sonny voudront croire au mirage d’un autre destin possible.