Pour les cinéphiles et les aficionados de l’univers de DC Comics, l’été 1995 a marqué un tournant. Après deux Batman bâtis sur des bases sombres et gothiques par la vision inimitable de Tim Burton (Beetlejuice, Edward Scissorhands), la franchise cinématographique de l’homme chauve-souris s’apprêtait à basculer dans une nouvelle ère, plus haute en couleur, plus flamboyante : celle de Joel Schumacher (The Lost Boys, Falling Down). Batman Forever est une tentative de réinventer une icône en pleine mutation. Entre héritage et rupture, spectacle et psychologie, ce long-métrage demeure, plus de vingt-cinq ans après sa sortie, un sujet de conversation passionné.

Le développement de Batman Forever fut un véritable parcours du combattant, un champ de bataille créatif qui reflète la dualité du film lui-même. À l’origine, l’idée n’était pas de remplacer Tim Burton, mais de lui confier un troisième opus après le succès commercial et critique, quoique controversé, de Batman Returns. Les scénaristes Lee Batchler et Janet Scott Batchler (ayant travaillé sur la série TV The Equalizer) avaient été recrutés pour écrire une suite directe. Leur scénario initial s’intéressait à l’identité fracturée de Bruce Wayne, explorant non seulement le masque, mais la personne derrière — un Bruce tourmenté, tiraillé entre la lumière et l’ombre, victime de ses propres démons intérieurs.

Cependant, la vision du studio—Warner Bros.—soucieuse de s’éloigner de la noirceur excessive de Batman Returns, finit par primer. Le film devait redevenir un divertissement plus grand public, plus accessible aux familles, et surtout plus profitable sur le plan des produits dérivés. C’est là qu’intervient Joel Schumacher, avec une esthétique résolument pop, piochant fortement dans le Silver Age des comics (années 1940-1960), davantage que dans les racines pulp du personnage. La réécriture du script fut confiée à Akiva Goldsman (I Am Legend, Cinderella Man), et avec elle, le souffle psychologique initial fut sacrifié au profit du spectacle. Le scénario de Goldsman reste un fil conducteur, mais ce fil est souvent tendu entre les explosions visuelles et les personnages flamboyants, au détriment d’une tension psychologique constante.

Pour comprendre Batman Forever, il faut le replacer dans la tradition des comics Batman, dont il s’inspire tout en dialoguant avec ses codes, en rendant hommage à plusieurs récits emblématiques à travers des références précises. Ainsi, l’origine de Two-Face s’appuie sur Batman #66 (1942), où Harvey Dent est défiguré par de l’acide lancé par le criminel Sal Maroni, mais contrairement à la série animée qui lui est contemporaine et qui dépeint Two-Face comme une figure tragique et complexe – ami de Bruce Wayne luttant contre sa double personnalité –, le film le réduit à une caricature exagérée. De même, la mort des Graysons, inspirée de Batman: Year Three, marque profondément Dick Grayson et forge un lien psychologique avec Bruce Wayne, renforçant leur relation dans le récit. Le dispositif du Riddler, qui aspire l’énergie mentale des citoyens, évoque quant à lui les récits des Silver Age et Bronze Age marqués par une imagination technologique débridée, avec cette idée de manipulation mentale qui rappelle notamment Detective Comics #633. L’esthétique visuelle, conçue par Barbara Ling, s’inspire de The Dark Knight Returns de Frank Miller et de la coloriste Lynn Varley, tout en se distinguant par une saturation de couleurs et de néons qui crée un Gotham hybride à la croisée des styles. Enfin, les costumes, en particulier celui de Robin, modernisent les designs classiques du Silver Age tout en conservant leurs couleurs emblématiques. En somme, Batman Forever tisse un dialogue entre les comics classiques et une approche modernisée, mêlant hommage et réinterprétation.

L’aspect visuel de Batman Forever est sans doute l’un des plus débattus de la franchise. Le film est une explosion de couleurs, une orgie visuelle qui tranche radicalement avec le gothique des films de Burton. Sous la direction de Barbara Ling, Gotham City subit une transformation majeure. L’architecture brutaliste, les statues démesurées et le gigantisme urbain demeurent, mais ils sont illuminés par des enseignes au néon criardes et des couleurs saturées. C’est un Gotham qui est à la fois familier et étranger, une version cauchemardesque des années 1950 où l’Art Déco aurait rencontré le Pop Art. Chaque décor est une œuvre d’art à part entière, du repaire extravagant du Riddler à l’antre psychédélique de Two-Face. Le costume de Batman est remodelé pour accentuer l’anatomie, avec des détails controversés comme les célèbres « bat-nipples », interprétés par certains comme une recherche de réalisme musculaire, par d’autres comme une provocation visuelle. Le design de Two-Face est volontairement asymétrique et criard, là où les comics penchaient pour plus de tragédie. Quant au Riddler, son costume évolue d’un costume de bureau excentrique vers une combinaison verte tapissée de points d’interrogation, incarnation « comic accurate » d’un narcissisme assumé.

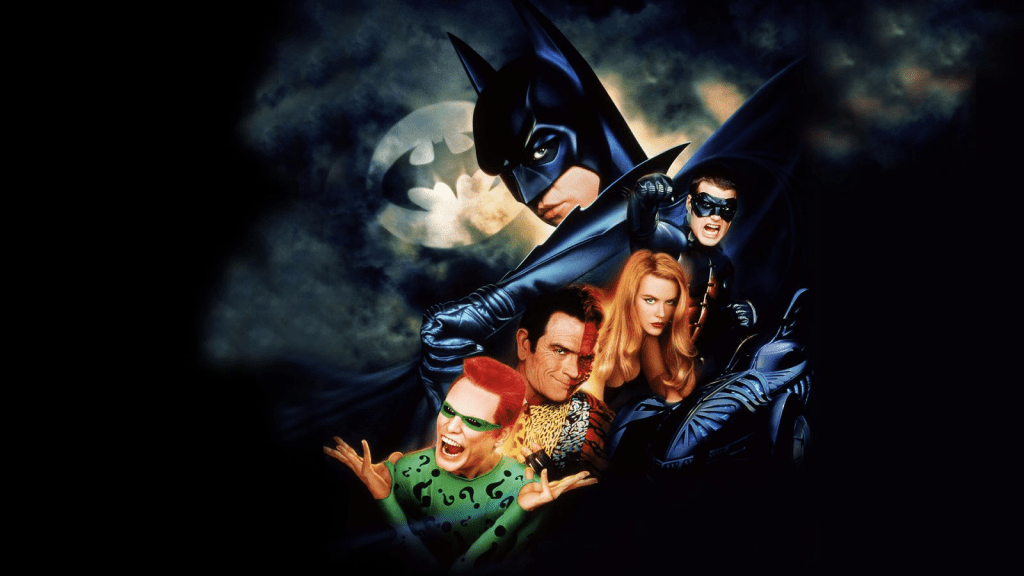

Le casting de Batman Forever demeure une des plus grandes forces — et faiblesses — du film, un concentré d’ambition et de compromis. Val Kilmer (Top Gun, Heat) incarne un Batman d’une justesse et d’une profondeur inattendues. Il est un excellent Batman qui apporte une dimension physique au personnage, absente de la version plus statique et frêle de Michael Keaton. Son Batman est plus imposant, plus menaçant, un être de chair et de muscles qui se meut avec une agilité de félin dans les rues de Gotham. Mais c’est dans son interprétation de Bruce Wayne que Kilmer excelle, il est plus actif, plus désireux de normalité, ce qui en fait un personnage plus défini que dans les films de Burton. Son Bruce est un solitaire tourmenté, un être tiraillé entre son désir de normalité et la nécessité de sa croisade nocturne. Ses scènes avec Nicole Kidman ou avec le jeune Dick Grayson révèlent une vulnérabilité et une complexité qui sont le véritable moteur du film. On ressent la lutte intérieure de Bruce pour se libérer de son traumatisme et embrasser une vie plus saine. Hélas, l’équilibre parfait qu’incarne Kilmer est mis à rude épreuve par ses antagonistes. La performance de Tommy Lee Jones (Le Fugitif, No Country for Old Men) en Harvey Dent / Double-Face est l’un des points les plus faibles du film. On attendait beaucoup de lui, en particulier qu’il apporte sa gravité et son intensité dramatique au personnage, ce que sa filmographie suggérait. Au lieu de cela, Jones a choisi une voie inattendue, se lançant dans une imitation malvenue du Joker de Jack Nicholson. Son Double-Face est un clown maniaque et bruyant, dénué de la tragédie et de la complexité qui font la richesse du personnage dans les comics. Cette performance est un massacre pur et simple du personnage, une occasion manquée de lui donner la profondeur qu’il mérite. La tension et la rivalité entre Jones et Jim Carrey sur le tournage ont également contribué à cette surenchère dans le loufoque, transformant leurs scènes de duo en une compétition de cabotinage qui ne sert ni l’histoire ni les personnages. À l’inverse, la performance de Jim Carrey (The Mask, Dumb and Dumber) est un cas d’école. Alors en pleine ascension, l’acteur fait peut-être trop, mais son surjeu est paradoxalement une réussite. Son show, cohérent avec la personnalité narcissique et théâtrale d’Edward Nygma / L’Homme-Mystère, fonctionne à merveille. Carrey est au sommet de son art de la grimace et du mime, transformant chaque dialogue en une pantomime, chaque geste en une chorégraphie. Son personnage est un miroir déformé du showman qu’est Carrey lui-même, et cette fusion entre l’acteur et le personnage crée une performance divertissante, quoique parfois épuisante. Là où Jones échoue à être Double-Face, Carrey réussit à être L’Homme-Mystère en incarnant l’essence même du spectacle. Nicole Kidman (qui n’a njamais été aussi belle disons le) , en Dr. Chase Meridian, apporte une touche de profondeur psychologique en questionnant les traumatismes de Bruce tout en étant consciente qu’elle ne joue pas dans un film psychologique. Enfin, la gestion du personnage de Robin, joué par Chris O’Donnell (Scent of a Woman, Kinsey), est une véritable réussite. Le film, en fusionnant différentes versions de Robin – l’origine tragique de Dick Grayson et la personnalité plus âgée et rebelle de Jason Todd – évite les questions délicates que vous avez soulevées sur le fait qu’un homme adulte prenne un mineur sous son aile. Cette version plus mature de Dick Grayson est plus crédible et permet d’explorer la dynamique de mentorat entre Batman et son jeune acolyte de manière plus adulte et plus nuancée.

Le montage de Batman Forever, confié à Dennis Virkler (Le Fugitif, Speed), est un reflet parfait de la vision de Schumacher : il est rapide, énergique et parfois frénétique. Le rythme est un véritable sprint, enchaînant les scènes d’action et les moments d’exposition avec une cadence effrénée. Ce montage, qui contraste fortement avec la lenteur délibérée et contemplative des films de Burton, accentue la dimension spectaculaire et explosive du film. Il sacrifie parfois le développement des personnages et l’intimité des scènes au profit d’un enchaînement ininterrompu de scènes impressionnantes. On sent que le film est constamment en mouvement, cherchant à ne jamais laisser le spectateur souffler, et ce choix stylistique est une conséquence directe du remaniement du scénario. La bande originale de Elliot Goldenthal qui succède à celle de Danny Elfman est un chef-d’œuvre de solennité et de grandiloquence, une musique de chambre sombre et opératique qui contraste avec le ton plus léger du film. Il propose un thème puissant, opératique, avec des cuivres majestueux, contrastant avec des compositions cacophoniques pour les méchants. La musique est un élément clé qui tente de maintenir la gravité au cœur d’un film saturé de néons.

Batman Forever est un film charnière dans l’histoire des adaptations de comics. Il a servi de pont entre l’ère du cinéma sombre et psychologique initiée par Burton et celle des blockbusters plus colorés et grand public qui allaient dominer le genre dans les années qui ont suivi. Si certains y voient une trahison de l’approche sombre de Burton, j’y vois plutôt une fidélité sincère à l’esprit excentrique du Silver Age et à la version plus « musculeuse » de Neal Adams. C’est aussi malgré ses excès, un film qui explore des thèmes centraux : l’identité fracturée de Bruce Wayne, la dualité reflétée par Two-Face, la manipulation mentale incarnée par le Riddler, le trauma d’enfance symbolisé par la chauve-souris, et la question justice contre vengeance. La mort des parents de Bruce, la perte des Grayson et l’arrivée de Robin construisent un jeu de miroirs : Batman se voit en Dick, tandis que ses ennemis incarnent ses propres contradictions. L’héritage de Batman Forever reste important. Il est un pont entre l’ère gothique et intimiste de Burton et l’ère des blockbusters colorés. Il a ouvert la voie à des expérimentations esthétiques dans le cinéma de super-héros et inspiré, parfois indirectement, des comics modernes. Le film a montré que Batman pouvait exister en technicolor, pas uniquement dans les ténèbres. S’il n’a pas la force d’un The Dark Knight, il illustre la force de l’icône Batman, capable d’absorber toutes sortes de représentations. À sa sortie, le film fut un immense succès commercial et son souvenir est aujourd’hui terni par la réaction en chaîne que provoquera sa suite la désastreux Batman & Robin qui rendra le genre et le personnage radioactif pour des années jusqu’au retour aux sources et au réalisme de la trilogie de Christopher Nolan (Inception, Interstellar). Mais si Nolan a réagi à Batman Forever et Batman & Robin en choisissant une direction diamétralement opposée : réalisme, sobriété, rejet du kitsch, certains éléments thématiques persistent : la peur comme moteur (chauve-souris, identité traumatique), la dualité explorée plus finement avec le Harvey Dent de The Dark Knight.

Conclusion : Batman Forever reste un film profondément contrasté, tiraillé entre son ambition psychologique et son penchant pour le spectacle pop. Ses excès visuels, ses antagonistes parfois outrés et son scénario inégal ne l’empêchent pas d’offrir des moments d’une vraie puissance, notamment grâce à l’interprétation nuancée de Val Kilmer, à la présence magnétique de Nicole Kidman, ou encore à la partition vibrante d’Elliot Goldenthal. Et malgré ses failles évidentes, j’avoue avoir un attachement particulier pour cet opus, qui incarne à sa manière toute la richesse et la folie de l’univers de Gotham.