Sorti en 1998, Dark City n’est pas un film comme les autres. C’est une œuvre singulière, un chef-d’œuvre maudit qui fusionne le film noir et la science-fiction existentielle. Issu de la fascination d’Alex Proyas pour les récits paranoïaques et les univers clos, le film explore une ville figée dans une nuit éternelle, où la mémoire est manipulée et l’identité est un puzzle à reconstituer. Ce désir de créer un monde entièrement artificiel, à la fois gothique et rétrofuturiste, synthétise toutes les obsessions esthétiques et philosophiques du réalisateur. Le film est un véritable kaléidoscope d’influences. On y retrouve l’ombre de Metropolis de Fritz Lang dans l’architecture monumentale et l’idée d’une société soumise à une entité supérieure. Le spectre de Philip K. Dick plane sur le scénario, avec ses questionnements sur la nature de la réalité et la manipulation de la mémoire. L’univers visuel des Strangers évoque les créatures pâles et inquiétantes de Hellraiser, tandis que les mutations psychiques de John Murdoch rappellent l’univers onirique d’Akira. Mais Dark City ne se contente pas d’agréger ces références : il les digère pour créer une œuvre unique, où le film noir rencontre la science-fiction existentielle, qui marquera durablement le cinéma de science-fiction.

Dans la filmographie de Proyas, Dark City est sans doute son film le plus audacieux. Après le succès de The Crow, il aurait pu s’orienter vers des projets plus commerciaux. Au lieu de cela, il choisit de plonger dans un récit complexe et radicalement original. Ce choix, bien que risqué, lui a valu une reconnaissance critique durable. Le film est aujourd’hui considéré comme un jalon du cinéma de science-fiction, et son influence sur The Matrix (1999) est largement reconnue. Les Wachowski ont même réutilisé certains décors du film, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles ils auraient eu accès au scénario de Proyas via le studio Warner Bros producteur de Matrix qui venait de racheter New Line.

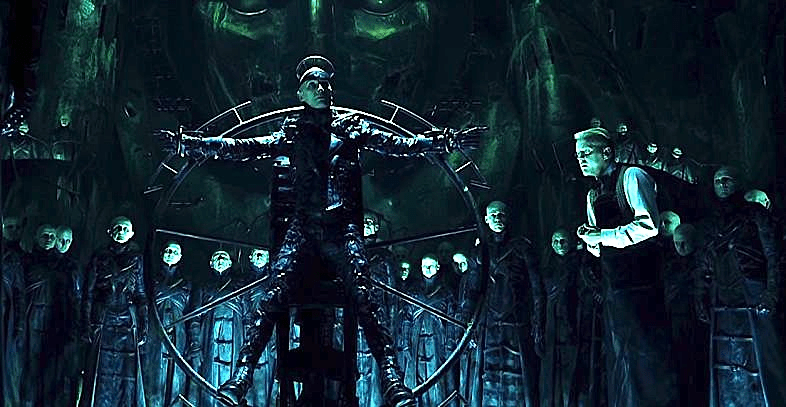

La direction artistique est l’un des points forts du film. Le chef décorateur Patrick Tatopoulos et le directeur artistique George Liddle ont conçu une ville qui semble figée dans une nuit éternelle, mêlant des éléments des années 40, 50 et 60 dans un patchwork déroutant. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque costume participe à cette sensation d’irréalité. Les Strangers, ces entités extraterrestres qui manipulent la ville, sont glaçants : chauves, blafards, vêtus de longs manteaux noirs, ils évoquent des Nosferatu cyberpunks. Leurs machines souterraines, avec leurs spirales et leurs horloges sans chiffres, ajoutent une dimension ésotérique à l’ensemble. La mise en scène de Proyas est millimétrée. Il joue sur les angles obliques, les plongées vertigineuses, les éclairages expressionnistes pour créer une atmosphère oppressante. Les scènes de transformation de la ville, où les immeubles se tordent et se déplacent, sont des prouesses visuelles qui n’ont rien perdu de leur impact. La version cinéma du film, malheureusement, souffre d’une voix off explicative imposée par le studio, qui dévoile le mystère au cœur du film. La version Director’s Cut sortie en 2008 corrige cette erreur et rétablit le rythme et la tension voulus par le réalisateur.

Rufus Sewell incarne John Murdoch avec une intensité contenue, parfaite pour un personnage en quête de lui-même. Son regard perdu et sa gestuelle hésitante traduisent l’amnésie et la confusion. Face à lui, Kiefer Sutherland, méconnaissable en Docteur Schreber, cabotine avec brio : voix cassée, diction saccadée, et posture voûtée, il compose un savant fou tragique et ambigu. Jennifer Connelly, dans le rôle d’Emma, apporte une douceur mélancolique, tandis que William Hurt, en inspecteur Bumstead, incarne la rationalité vacillante. Le casting secondaire, notamment Richard O’Brien et Ian Richardson, renforce l’étrangeté du film avec des performances stylisées et inquiétantes. La musique de Trevor Jones est un élément clé de l’immersion. Elle mêle cordes dramatiques, nappes électroniques et motifs dissonants pour accompagner les mutations de la ville et les états d’âme des personnages. Le thème principal, sombre et lyrique, évoque la solitude et la quête de vérité. Les chansons interprétées par Anita Kelsey, notamment « Sway » et « The Night Has a Thousand Eyes », ajoutent une touche rétro qui renforce l’ambiance de film noir. La bande-son évolue avec l’intrigue, passant de l’angoisse à l’émerveillement, jusqu’à l’apothéose finale sur Shell Beach.

Dark City est avant tout une réflexion sur l’identité. Que reste-t-il de nous si nos souvenirs sont faux ? Sommes-nous définis par notre passé ou par nos choix ? Les Strangers, en manipulant les mémoires, cherchent à comprendre l’âme humaine, mais échouent car ils ignorent l’émotion, l’intuition, l’amour. Le film pose aussi la question du libre arbitre : John Murdoch, en développant ses pouvoirs, devient capable de remodeler la réalité. Il ne se contente pas de fuir ou de subir : il crée. Cette capacité à harmoniser, comme le dit le film, est la véritable essence de l’humanité. À sa sortie, Dark City est passé inaperçu, écrasé par Titanic et les blockbusters de l’époque. Mais il a rapidement acquis le statut de film culte. Des cinéastes comme Christopher Nolan (Inception) ou Denis Villeneuve (Enemy, Arrival) ont reconnu son influence. Le film a aussi inspiré des jeux vidéo comme BioShock, avec ses villes dystopiques et ses manipulations mentales. Sur les réseaux anglo-saxons, de nombreux critiques et cinéphiles le considèrent comme l’un des meilleurs films de science-fiction des années 90, saluant sa profondeur, sa beauté formelle et sa capacité à résister au temps.

Conclusion : Dark City est une œuvre rare, qui allie exigence intellectuelle et puissance visuelle. Il nous invite à remettre en question notre réalité, à chercher ce qui nous rend uniques, à croire en notre pouvoir de création. Trente ans après, il n’a rien perdu de sa pertinence. Il continue de hanter les esprits, comme une ville où l’on revient toujours, même sans s’en souvenir. Et dans cette obscurité, il nous offre une lumière : celle de Shell Beach, celle de l’amour, celle de l’humanité retrouvée.