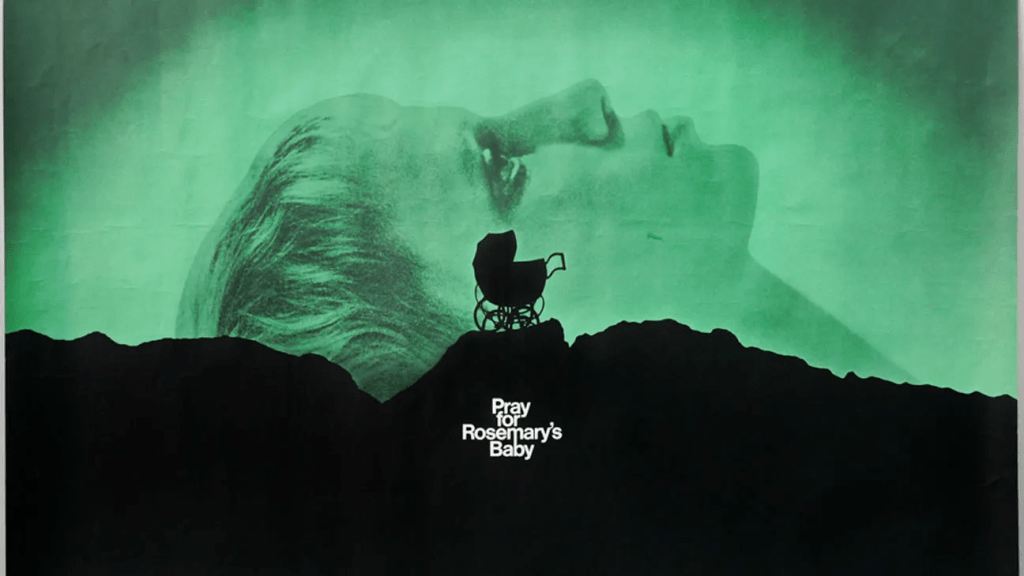

Les grands films fantastiques ne vieillissent pas, parce qu’ils ne reposent ni sur des effets de mode ni sur des artifices techniques, mais sur une tension sourde, une atmosphère insidieuse, une peur qui s’installe lentement, presque imperceptiblement. Rosemary’s Baby, réalisé par Roman Polanski, est de ceux-là. Adapté du roman éponyme d’Ira Levin, ce thriller fantastique devenu culte est bien plus qu’un simple récit de possession : c’est une plongée dans l’angoisse domestique, une critique sociale déguisée, et une œuvre fondatrice du cinéma d’horreur moderne.

Lorsque William Castle, producteur connu pour ses films d’horreur à petit budget, acquiert les droits du roman d’Ira Levin, il envisage d’en faire un film dans la veine de ses précédentes productions. Mais Castle, flairant le potentiel du livre, décide de confier la réalisation à un cinéaste européen en pleine ascension : Roman Polanski, dont le regard clinique et le sens du malaise psychologique semblent parfaitement adaptés au sujet. Polanski, qui n’a jamais lu le roman avant d’en écrire le scénario, s’attache à en respecter scrupuleusement la structure, tout en y injectant sa propre sensibilité. Le projet est porté par Paramount Pictures, qui accepte de produire un film audacieux, à la frontière du fantastique et du drame psychologique. Le tournage se déroule à New York, dans le célèbre immeuble Dakota, dont l’architecture gothique et l’histoire trouble contribuent à l’atmosphère du film. Le roman de Levin, publié en 1967, s’inscrit dans une tradition de récits paranoïaques et sataniques, mais avec une modernité qui tranche avec les clichés du genre. On y retrouve des échos de The Turn of the Screw (Le tour d’écrou) de Henry James, mais aussi de The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Polanski, de son côté, puise dans le cinéma européen.

Mais ce qui distingue Rosemary’s Baby, c’est sa capacité à mêler le quotidien le plus banal — un jeune couple emménageant dans un nouvel appartement — avec une horreur rampante, presque invisible. Le film ne repose pas sur des jump scares ou des effets spéciaux spectaculaires, mais sur une montée en tension progressive, une atmosphère de plus en plus oppressante, et une ambiguïté constante. La mise en scène de Polanski est d’une précision diabolique. Chaque plan est pensé pour renforcer le sentiment d’enfermement, d’isolement, de paranoïa. Les cadrages sont souvent serrés, les mouvements de caméra discrets, mais toujours signifiants. Le réalisateur joue avec les perspectives, les reflets, les portes entrouvertes, pour suggérer sans jamais montrer. L’appartement devient un personnage à part entière, un espace clos où le danger rôde, où les murs semblent se refermer sur Rosemary. Polanski utilise les codes du thriller domestique pour créer une tension constante, sans jamais céder à la facilité. Le spectateur, comme Rosemary, doute, hésite, s’interroge. Et lorsque la vérité éclate, elle n’est pas un choc, mais une confirmation terrifiante de ce que l’on pressentait depuis le début.

Le montage, signé Sam O’Steen, est d’une grande subtilité. Il accompagne la progression dramatique avec une fluidité remarquable, alternant scènes de quotidien et moments de trouble avec une maîtrise rare. Les ellipses sont intelligentes, les transitions élégantes, et le rythme du film épouse celui de la grossesse de Rosemary, lente, inexorable, angoissante. Le film ne cherche pas à précipiter les événements, mais à les laisser s’installer, à faire naître le malaise dans les détails : une phrase anodine, un regard trop insistant, une porte qui claque. Le montage participe pleinement à cette atmosphère, en laissant le spectateur dans une position d’attente, de suspicion, de doute.

Mia Farrow, dans le rôle de Rosemary, livre une performance bouleversante. Son visage fragile, sa voix douce, sa silhouette frêle incarnent parfaitement cette jeune femme en quête de repères, confrontée à une réalité qui lui échappe. Farrow parvient à exprimer toute la palette des émotions de son personnage — la joie, le doute, la peur, la terreur — avec une justesse remarquable. Face à elle, John Cassavetes, dans le rôle de Guy, son mari, incarne l’ambiguïté. Acteur et réalisateur reconnu (Faces, A Woman Under the Influence), Cassavetes joue ici un homme charmant, mais manipulateur, dont les motivations restent troubles jusqu’au bout. Son jeu, tout en retenue, renforce le malaise du spectateur, qui ne sait jamais s’il faut lui faire confiance. Mais c’est Ruth Gordon, dans le rôle de Minnie Castevet, qui vole presque la vedette. Son personnage de voisine envahissante, bavarde, excentrique, devient peu à peu une figure inquiétante, presque démoniaque. Gordon apporte une touche d’humour noir et de folie douce qui contribue à l’ambiance du film.

La musique de Krzysztof Komeda, compositeur polonais et collaborateur régulier de Polanski, est un élément fondamental de l’atmosphère du film. Son thème principal, une berceuse chantée par Mia Farrow elle-même, est à la fois doux et inquiétant, comme un murmure venu d’un autre monde. La partition, minimaliste, accompagne les scènes avec discrétion, mais efficacité. Komeda utilise des motifs répétitifs, des silences, des dissonances pour créer une tension sonore qui renforce le malaise visuel. La musique ne souligne pas l’horreur, mais elle la faire naître dans l’oreille du spectateur. Elle devient un écho des pensées de Rosemary, une voix intérieure qui accompagne sa descente aux enfers.

Rosemary’s Baby marque un tournant dans le cinéma fantastique. À une époque où l’horreur reposait souvent sur des monstres visibles, des effets spectaculaires, Polanski propose une approche plus psychologique, plus réaliste, plus insidieuse. Le film ouvre la voie à une nouvelle forme de terreur, fondée sur le doute, la suggestion, l’ambiguïté. Il influence directement des œuvres comme The Exorcist (1973), The Omen (1976), Hereditary (2018), qui reprennent cette idée d’une menace invisible, d’un mal tapi dans le quotidien. Plus récemment le Weapons de Zach Cregger y puise de nombreux éléments. Le film est aussi un précurseur du « horror of motherhood« , ce sous-genre qui explore les angoisses liées à la maternité, à la grossesse, à la parentalité.

Dans la carrière de Roman Polanski, Rosemary’s Baby occupe une place centrale. C’est son premier film américain (Le Bal des vampires étant un film anglais), celui qui le fait connaître du grand public, celui qui lui ouvre les portes d’Hollywood. Mais c’est aussi une œuvre qui synthétise ses obsessions : l’enfermement, la paranoïa, la manipulation, la perte de repères. On retrouve dans le film des motifs déjà présents dans Repulsion (1965), et que l’on reverra dans Le locataire (1976) : l’appartement comme prison, le corps comme territoire du mal, la folie comme échappatoire. Polanski, cinéaste de l’angoisse, trouve ici une forme d’expression parfaite, entre réalisme et fantastique, entre quotidien et cauchemar. Le film est aussi un jalon dans l’histoire du cinéma américain, qui ose ici mêler le réalisme urbain à une mythologie occulte, dans une ville moderne où le mal ne vient pas des bois, mais du palier d’en face. Ce qui rend le film si puissant, c’est sa capacité à faire naître l’effroi sans jamais le montrer frontalement. Le diable n’apparaît pas, les rituels sont suggérés, les cris sont étouffés. Et pourtant, l’angoisse est là, omniprésente, rampante. C’est cette subtilité qui a marqué durablement le cinéma fantastique, en ouvrant la voie à une horreur plus psychologique, plus intime, plus adulte. Plus de cinquante ans après sa sortie, Rosemary’s Baby reste une référence incontournable du cinéma d’horreur. Son influence est immense. Des cinéastes comme Ari Aster, Jordan Peele, Jennifer Kent ou Robert Eggers s’en réclament ouvertement, et l’on retrouve dans leurs œuvres cette même volonté de faire de l’horreur un miroir de nos angoisses sociales et personnelles. On peut dire qu’il s’agit du premier film d’u’ « elevated horror ». Son influence se fait sentir dans de nombreux films, séries, romans, et même dans la culture populaire. Le personnage de Rosemary, la berceuse de Komeda, l’immeuble du Dakota, les voisins inquiétants : autant d’éléments devenus iconiques.

Conclusion : Rosemary’s Baby n’est pas seulement un classique : c’est un film qui continue de parler à chaque génération, parce qu’il touche à des peurs universelles — celle de perdre le contrôle de son corps, de ne pas être crue, d’être trahie par ceux qu’on aime. C’est un cauchemar feutré, un cri silencieux, une œuvre qui hante longtemps après le générique.