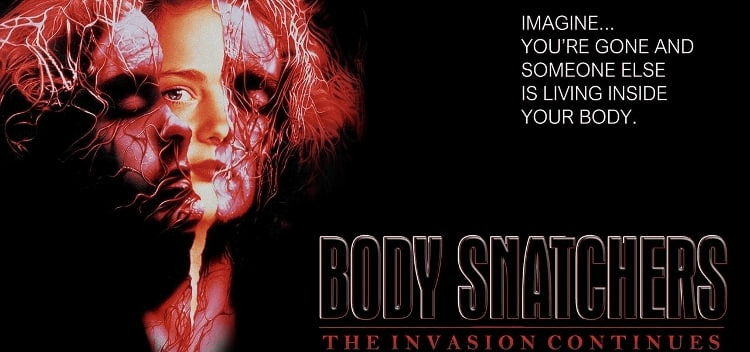

Le film Body Snatchers d’Abel Ferrara (1993) s’inscrit dans une tradition bien établie du cinéma de science-fiction paranoïaque américain, tout en s’imposant comme une œuvre singulière dans la filmographie de son auteur. Adaptation du roman de Jack Finney publié en 1955, The Body Snatchers, ce film prolonge un héritage déjà doublement incarné au cinéma : d’abord par Don Siegel dans Invasion of the Body Snatchers (1956), puis par Philip Kaufman dans Invasion of the Body Snatchers (1978). Chaque version, en son temps, a traduit les angoisses spécifiques d’une époque : la peur du communisme et du conformisme dans les années 1950, l’aliénation urbaine et la perte d’individualité dans l’Amérique post-Vietnam des années 1970. La genèse de la version de 1993, elle, remonte à la fin des années 1980. Plusieurs studios envisagent alors de relancer le mythe. Le projet passe entre différentes mains avant d’être confié à Abel Ferrara, cinéaste jusque-là reconnu pour son travail viscéral, violent et souvent spirituel dans des films comme The Driller Killer (1979), King of New York (1990) ou Bad Lieutenant (1992). Ferrara n’est pas un réalisateur de science-fiction, mais son cinéma interroge depuis ses débuts les thèmes du mal, de la corruption, de la perte d’identité et de la rédemption. Le sujet de Body Snatchers — des êtres humains remplacés par des doubles sans émotion — résonne donc naturellement avec ses obsessions. Le scénario écrit initialement par l’équipe de Re-Animator Stuart Gordon et Dennis Paoli et révisé par Nicholas St. John (Ms. 45), réinvente le cadre de l’histoire. Là où les précédentes versions se déroulaient dans une petite ville ou une métropole, celle de Ferrara déplace l’action dans une base militaire américaine, en Alabama. Ce décor n’est pas anodin. Il incarne à lui seul la hiérarchie, la discipline, le conformisme — bref, la négation de l’individualité. Dans un lieu où l’uniforme est la règle, où l’obéissance est une vertu, l’idée d’une invasion fondée sur la substitution des êtres prend un relief symbolique saisissant. Les influences de cette version sont multiples. Ferrara et ses scénaristes puisent d’abord dans l’héritage direct des films de Siegel et Kaufman, mais ils les filtrent à travers le prisme du cinéma paranoïaque des années 1970 et des récits d’horreur psychologique. On retrouve aussi la trace du body-horror des années 1980 — ce moment où le fantastique s’intéresse moins au monstre extérieur qu’à la mutation intérieure. La mise en scène d’Abel Ferrara témoigne de cette orientation. Plutôt que de privilégier les effets spectaculaires ou les séquences d’action, il opte pour une approche lente, clinique, presque contemplative. Sa caméra ne cherche pas la surprise, mais l’inquiétude diffuse. Elle glisse dans les couloirs, s’attarde sur les visages, observe silencieusement la transformation du monde. Le chef-opérateur Bojan Bazelli (King of New York) travaille des lumières froides, des teintes désaturées, une photographie à la fois poétique et angoissante. Les plans d’ensemble des baraquements militaires et les cadrages obliques des scènes domestiques créent une sensation d’étrangeté constante. Body Snatchers est un film d’une beauté discrète, le film se referme sur une vision du monde presque vide : la base déserte, le ciel immense, le dernier cri humain perdu dans le vent.

Le film repose sur une tension visuelle permanente entre le collectif et l’individuel. D’un côté, la foule des soldats en uniforme, silhouettes anonymes marchant au pas ; de l’autre, le visage inquiet d’une adolescente, seule au milieu de ce monde discipliné. Ferrara filme les espaces confinés — chambres, douches, couloirs, hangars — comme des pièges. L’extérieur n’apporte pas de répit : la base est isolée, clôturée, surveillée. Même les moments de calme semblent contaminés par la menace. Cette économie de moyens renforce l’effet d’étouffement. L’horreur, chez Ferrara, est avant tout morale et existentielle. Quand les “pod people” se forment, ce n’est pas la monstruosité physique qui domine mais la terreur de la perte de soi. Les séquences de duplication, réalisées avec des effets spéciaux pratiques, dégagent une texture organique presque charnelle. Les enveloppes humaines se vident, les doubles émergent dans un fluide visqueux et blanchâtre ; la chair devient symbole de dépossession. Ferrara ne filme pas tant la métamorphose que la désincarnation. Dans la filmographie de Ferrara, Body Snatchers est à la fois une commande de studio et un prolongement naturel de ses thèmes. À cette époque, le réalisateur sort du succès critique de Bad Lieutenant et accepte, pour la première fois, un projet plus “institutionnel”. Ce passage à un cadre de production plus contrôlé lui permet d’expérimenter avec une structure de genre tout en maintenant son univers. Ferrara dira plus tard qu’il aurait aimé pouvoir en livrer une version encore plus radicale, mais reconnaît en même temps son attachement à cette expérience. Body Snatchers prolonge les thématiques : la chute morale, la contamination du mal, le conflit entre la chair et l’esprit. Ici, l’invasion extraterrestre devient une métaphore du péché collectif : celui de l’obéissance aveugle et du renoncement à l’individualité.

Le casting contribue grandement à l’efficacité du film. Gabrielle Anwar (Scent of a Woman) incarne Marti Malone, l’adolescente qui arrive sur la base avec son père, sa belle-mère et son jeune demi-frère. Par son regard, le spectateur découvre le monde fermé et hiérarchisé de la vie militaire. Son jeu mêle fragilité, défiance et courage. Elle est le vecteur émotionnel du film, le point de résistance à l’uniformisation. Le père, Terry Kinney (Sleepers), joue un scientifique de l’environnement appelé à travailler sur la base ; sa rationalité se heurte peu à peu à la déraison du réel. La belle-mère, Carol, interprétée par Meg Tilly (The Big Chill), livre une performance particulièrement marquante : la scène où elle se transforme et prononce, d’une voix monocorde, “Where are you going to go? Where are you going to hide?”, est l’un des moments les plus glaçants du film. Son visage, soudain vidé de toute émotion, traduit à lui seul la terreur du récit. Forest Whitaker (The Crying Game) incarne le major Collins, un officier à bout de nerfs qui comprend trop tard la nature de la menace. Son jeu, empreint de gravité, renforce la crédibilité du cadre militaire ; il exprime la panique d’un homme d’ordre face à une invasion qu’aucune discipline ne peut contenir. R. Lee Ermey (Full Metal Jacket), quant à lui, ajoute une touche d’authenticité dans le rôle du commandant de la base : sa présence, presque méta-cinématographique, relie le film à la mémoire du cinéma militaire américain. Le film montre la désintégration d’une cellule familiale autant que celle d’une communauté humaine. Ferrara, fidèle à son intérêt pour les structures fragiles — famille, institution, foi —, met en scène la contamination de l’intérieur. Chaque personnage est confronté à la perte de son identité, à la dissolution du lien qui l’unit à autrui. Le montage du film, confié à Anthony Redman (Bad Lieutenant), épouse cette logique d’étouffement. Avec une durée resserrée de 87 minutes, Body Snatchers évite les digressions et condense son récit autour de la montée progressive de la menace. Les transitions sont abruptes, les scènes souvent coupées au moment où l’on attend une résolution ; cette discontinuité crée un effet d’inquiétude. Le montage ne cherche pas la fluidité : il cherche le malaise. Cette économie de narration confère au film une tension constante. Les plans s’enchaînent sans laisser au spectateur le temps de “reprendre son souffle” ; l’action progresse comme un cauchemar logique. Cette brièveté, si elle sert la thématique du remplacement, limite parfois la profondeur dramatique. Néanmoins, Body Snatchers avance comme un virus, se répandant silencieusement, jusqu’à l’inévitable déflagration. La bande-son signée Joe Delia (Ms. 45), compositeur attitré de Ferrara, joue un rôle crucial dans cette mécanique. Il conçoit une musique presque invisible, faite de nappes électroniques, de sons sourds, de vibrations lointaines. Elle crée une atmosphère de suspicion permanente.

Ferrara, comme toujours, filme la perte de l’âme. Là où Bad Lieutenant montrait un homme rongé par le péché et la culpabilité, Body Snatchers montre une communauté entière abandonnant volontairement son humanité. Le film devient une parabole sur la facilité du renoncement. Dans un monde saturé de normes, de règles et d’obéissance, la véritable résistance consiste à rester vivant, à conserver son identité, à continuer de sentir. Le film se termine sur une note d’ambiguïté, typique du cinéaste : la survie semble possible, mais elle a un goût amer. Comme dans beaucoup de ses œuvres, la rédemption n’est jamais absolue, toujours contaminée par le doute, même les survivants semblent déjà marqués par le vide qu’ils ont traversé. Body Snatchers demeure un film d’auteur déguisé en série B, un cauchemar lucide tourné dans les marges d’Hollywood, un poème de la dépossession. Malgré son échec commercial relatif Body Snatchers l’un des remakes les plus intelligents et les plus cohérents du mythe de Finney. Par son dépouillement, son refus de la grandiloquence, sa concentration sur l’intime, Body Snatchers transcende le simple exercice de style pour devenir une véritable méditation sur la peur de disparaître en tant qu’être conscient. L’œuvre se lit aussi comme un commentaire sur l’Amérique de son temps : un pays en quête de sécurité, où la conformité devient vertu et la différence, menace. En plaçant l’action dans une base militaire, Ferrara montre que le danger ne vient pas de l’extérieur, mais de la logique même du pouvoir : celle qui impose le même au détriment du singulier. Les extraterrestres ne sont que la métaphore de notre propre désir d’ordre. Abel Ferrara, en acceptant cette commande de studio, n’a pas seulement livré un remake : il a offert une méditation sur la peur de devenir un corps sans âme, sur le danger de se laisser absorber par la masse.