Bien que cette adaptation de The Punisher réalisée par Mark Goldblatt (Dead Heat) prenne d’importantes libertés avec le matériau d’origine issu de l’univers Marvel, elle parvient à imposer une tonalité singulière qui lui confère, des décennies après sa sortie, une aura presque marginale mais profondément reconnaissable. Le film, produit à la fin des années 1980 dans un contexte où Hollywood explorait encore timidement les « propriétés intellectuelles » issues des comics, porte la marque d’une époque où les adaptations super-héroïques oscillaient entre série B musclée et tentative d’installation d’un imaginaire graphique plus sombre. Loin des codes qui feront plus tard le succès des films Marvel contemporains, cette version embrasse une brutalité sèche, dépouillée de toute fioriture, qui privilégie l’instinct, la physicalité et l’atmosphère. La personnalité de Goldblatt, monteur chevronné à qui l’on doit la nervosité iconique de films d’action tels que James Cameron (The Terminator) et Mark L. Lester (Commando), infuse ici une cadence ténébreuse et un sens de la violence viscérale dont l’impact demeure étonnamment moderne.

Cette adaptation, en bousculant ouvertement la mythologie du personnage, construit une vision alternative de Frank Castle, une figure plus fantomatique, plus taiseuse, plus hantée que véritablement fidèle à sa version papier. Le choix de comparer peu d’éléments narratifs du comic original, d’abandonner le costume iconique (une idée qui reste encore en travers de la gorge tant il était simple à retranscrire) , de réduire le crâne emblématique à une simple évocation (sur le manche des couteaux que le personnage laisse sur ses victimes), déstabilise encore aujourd’hui ceux qui découvrent le film après les versions ultérieures. Le film est moins influencée par le comics que par le cinéma d’exploitation, les polars noirs et les séries B urbaines des années 70 et 80. Le film se rapproche davantage du vigilante movie à la Michael Winner (Death Wish) que du film de super-héros, et c’est justement dans ce décalage que se forge sa singularité.

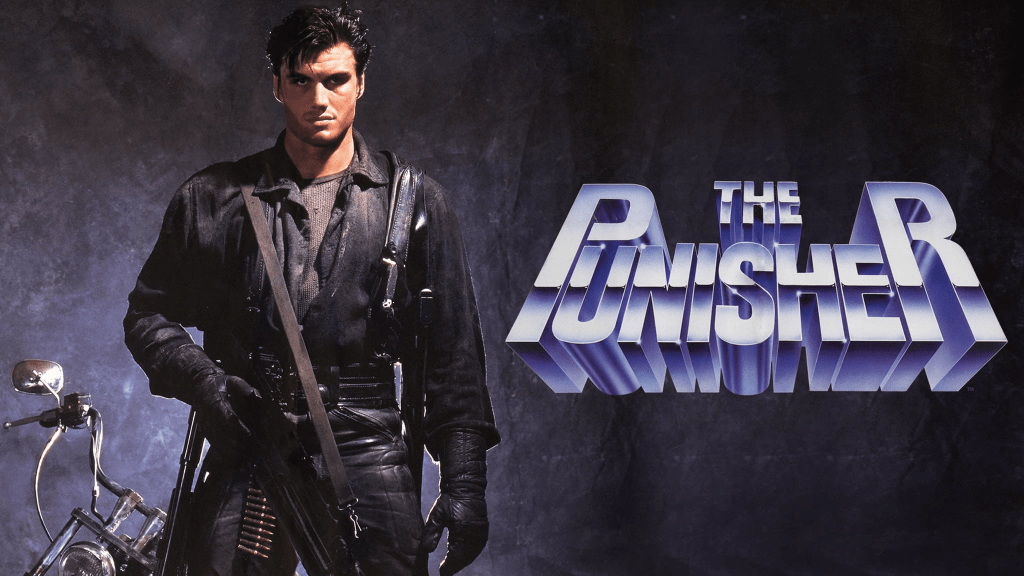

L’atmosphère du film est profondément marquée par une esthétique crasseuse, saturée de rues humides, d’égouts labyrinthiques, de néons sales et de recoins abandonnés qui composent une ville malade, gangrenée par la criminalité. La photographie de Ian Baker granuleuse, renforce cette impression de suffocation et de pourriture urbaine, tandis que les décors, souvent claustrophobes, donnent l’impression d’un monde rongé de l’intérieur. Cette vision crée un environnement où la présence de Castle se fond plus qu’elle ne s’impose : le Punisher devient une ombre parmi les ombres, un spectre qui punit sans espoir et sans horizon, une force presque inhumaine née du désespoir. Au centre de cette noirceur, l’interprétation de Dolph Lundgren (Rocky IV) surprend par sa retenue farouche. Loin des rôles plus flamboyants qu’il a pu incarner, Lundgren adopte une approche intériorisée, minimaliste, où chaque regard, chaque posture suggère un homme vidé, survivant par instinct plus que par conviction. Son Castle n’a rien de l’ange exterminateur quasi-militaire des comics : il est épuisé, hagard, rongé par une douleur qui ne s’exprime jamais frontalement mais se ressent constamment. Ce choix confère au film une tonalité tragique plus marquée, presque fataliste, une approche qui s’éloigne certes du canon, est en fait une figure en pleine décomposition morale et émotionnelle. Autour de lui, le casting secondaire construit une galerie de figures borderline, oscillant entre caricature et sincérité. Louis Gossett Jr. (An Officer and a Gentleman) apporte une profondeur inattendue dans le rôle du policier obsédé par la chute de Castle, incarnant une forme de conscience morale dans un univers où tout semble l’avoir perdue. Les antagonistes, quant à eux, puisent dans les codes du thriller de série B avec une énergie parfois excessive mais cohérente avec le ton général du film. La présence de la mafia italienne, puis de la pègre japonaise, inscrit l’intrigue dans un registre presque pulp où l’on devine les influences du cinéma d’action hongkongais comme celui de John Woo (A Better Tomorrow) — influences diffusées dans le marché vidéo de l’époque. Si la mise en scène de Goldblatt ne cherche jamais à se hisser vers un lyrisme visuel ou une sophistication appuyée, elle compense par une efficacité crue, héritée de sa science du montage. On reconnaît dans certaines séquences cette capacité à sculpter le mouvement, à faire surgir la violence avec une clarté brutale mais lisible, un héritage direct de son travail sur les classiques de l’action des années 80. Le film n’atteint pas la virtuosité chorégraphique des premières œuvres des Woo ou la densité sensorielle des thrillers modernes, mais il demeure doté d’une énergie brute, d’une urgence presque animale qui rend ses séquences d’affrontement étonnamment immersives.

Avec le recul, ce Punisher, mal-aimé à sa sortie, car trop éloigné des comics apparaît aujourd’hui comme l’une de ces œuvres que l’on redécouvre sous un nouveau jour : cette adaptation refuse l’héroïsme traditionnel, nie le spectaculaire triomphant, refuse les poses iconiques pour proposer un vigilante movie hybride, rugueux, parfois maladroit, mais sincère. Il se distingue par son ambiance sale, par cette vision âpre d’un homme brisé devenu machine punitive. Avec le temps, The Punisher version Mark Goldblatt a gagné une place particulière dans la mémoire des amateurs du genre : celle d’un film qui ne ressemble à aucun autre, qui a façonné sa propre identité en marge, et dont l’empreinte — rugueuse, instinctive, imparfaite mais tenace — demeure indéniable.