Le premier long-métrage en solo de Josh Safdie (sans son frère Benny) n’est pas seulement un biopic sportif ; c’est une odyssée maniaque d’une ambition folle et d’une beauté visuelle renversante. Dès les premières secondes, avant même que le titre apparaisse à l’écran, on est happé par cette tension électrique unique : celle d’un film des années 70 tourné avec la vibration ultra-connectée et nerveuse des années 2020. Portée par la performance peut-être la plus accomplie de la jeune carrière de Timothée Chalamet, cette odyssée new-yorkaise des années 1950 s’impose d’emblée comme l’un des grands films de la décennie.

Tout commence en 2018, quand Josh Safdie reçoit de sa femme un exemplaire de The Money Player, les mémoires publiées en 1974 par Marty Reisman, joueur de ping-pong new-yorkais surnommé The Needle (l’Aiguille), bateleur, escroc et génie. Quelque chose dans ce portrait d’un homme convaincu d’être le meilleur au monde à quelque chose que personne ne prend au sérieux fascine immédiatement Safdie, qui y reconnaît cet archétype du hustler américain, à la fois minable et grandiose. Cette même année, il rencontre Timothée Chalamet et lui propose immédiatement le rôle principal. S’ensuit une longue période de développement de six ans avec son co-scénariste de toujours, Ronald Bronstein, durant laquelle Chalamet apprend véritablement à jouer au tennis de table à haut niveau. Cette patience explique la densité et la précision de chaque détail du film, qui recrée un New York des années 50 ressemblant moins à une carte postale nostalgique qu’à un champ de bataille urbain et électrique. Le résultat dépasse largement la simple biographie sportive : Marty représente l’Amérique elle-même — un monstre, une merveille, un escroc doté d’assez de charme pour vous faire croire à son cœur d’or.

Marty Supreme est un monstre de Frankenstein cinéphile d’une cohérence absolue. Dès les premières images, Josh Safdie veut nous désorienter : le film se déroule dans les années 50, filmé avec un langage cinématographique qui évoque irrésistiblement les études de personnages nerveuses des années 70 — la rugosité d’un Hal Ashby, la paranoïa de Sidney Lumet, le Scorsese de Mean Streets —, le tout sur fond de needle drops anachroniques des années 80 (Public Image Ltd., Peter Gabriel, Tears for Fears). Ce décalage temporel délibéré traduit l’état du personnage lui-même : un homme jamais tout à fait là où il devrait être, projeté hors de son temps. Safdie synthétise ces influences du Nouvel Hollywood avec l’énergie d’une comédie screwball à la Mel Brooks et la frénésie du Loup de Wall Street, refusant tous les codes du film de sport traditionnel pour transformer chaque échange de ping-pong en duel psychologique de haute voltige.

La mise en scène repose sur une technique très précise : Safdie et son directeur de la photographie, le légendaire Darius Khondji ( utilisent des gros plans sur longue focale avec une caméra qui tremble légèrement, créant un effet voyeuriste permanent. On est toujours trop près de Marty, et pourtant jamais assez. Cette caméra qui ne respire jamais traduit l’état intérieur du personnage, toujours à un pas de l’abîme. Tournée principalement en 35mm avec des caméras et objectifs vintage, la photographie possède une texture organique, presque « sale », qui contraste avec la précision chirurgicale du cadre. Khondji donne au film un langage visuel nerveux et suant, utilisant la profondeur de champ pour isoler Marty au milieu du chaos. Le résultat est implacable et propulsif : chaque scène maximise l’inconfort et l’anticipation, faisant du film une métaphore physique de son sujet — explosif, imprévisible, défini par des mouvements agiles exécutés avec passion et précision.

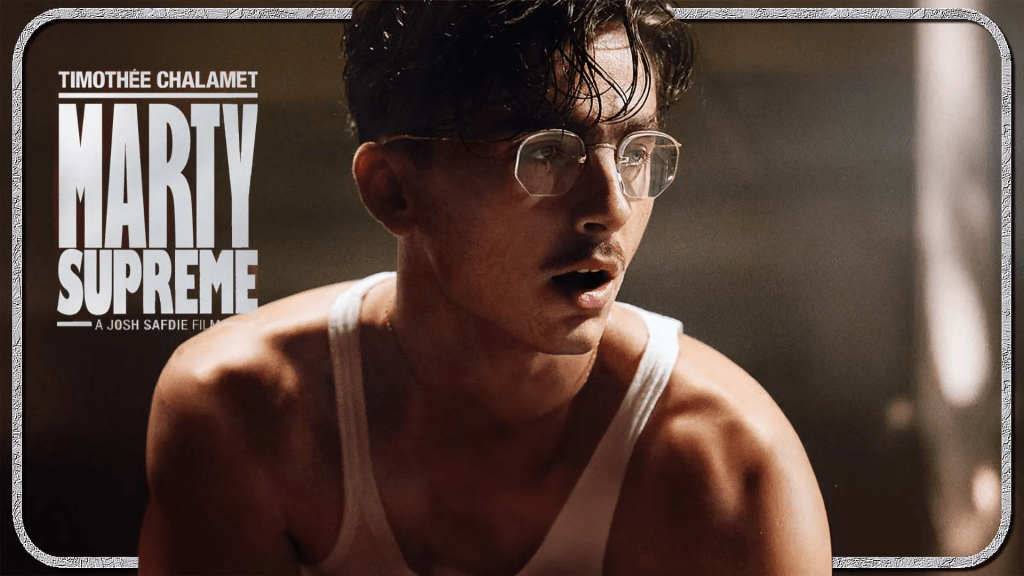

Au centre de ce tourbillon, Timothée Chalamet livre la meilleure performance de sa carrière, et l’une des grandes performances masculines du cinéma américain de ces dernières années. Avec ses lunettes d’intellectuel et sa moustache de star de l’âge d’or, son Marty Mauser est un motormouth (moulin à paroles) narcissique, irritant et pourtant profondément vulnérable — un peu comme si le Rupert Pumpkin de la Valse des Pantins avait été interprété par le Paul Newman de l’Arnaqueur. Chalamet joue avec son corps de façon presque cartoonesque, mémorisant des échanges de 40 balles avec une précision d’athlète, incarnant un homme fondamentalement égoïste, parfois méprisable, capable de mentir à ceux qui l’aiment et de saboter chaque opportunité. Et pourtant on ne peut pas le quitter des yeux. C’est cela, la magie des grandes performances : vous faire tenir la main de quelqu’un que vous devriez rejeter. Ce serait une vraie injustice si l’Oscar devait lui échapper.

Face à lui, le casting secondaire est tout aussi brillant. Le retour de Gwyneth Paltrow est un coup de génie : elle incarne Kay Stone, une ancienne star d’Hollywood désenchantée, avec une dureté et une mélancolie qui servent de contrepoids parfait à l’arrogance de Marty. Leur dynamique transactionnelle est celle de deux prédateurs qui se reconnaissent. Odessa A’zion livre une performance puissante en Rachel, femme intelligente qui voit Marty mieux qu’il ne se voit lui-même et refuse pourtant de l’abandonner — jusqu’au moment où elle n’a plus le choix. A’zion parvient à rendre cette trajectoire à la fois logique et déchirante. Tyler, The Creator excelle en chauffeur de taxi complice, tandis que le réalisateur Abel Ferrara incarne avec justesse un mafioso nommé Ezra. Kevin O’Leary — un entrepreneur américain qui participe à l’émission de téléréalité Shark Tank aux USA (l’équivalent de Qui veut être mon associé — incarne avec une justesse surprenante le millionnaire Milton Rockwell, dont l’argent conditionne le destin de Marty, et des célébrités new-yorkaises parsèment le décor, de Sandra Bernhard à Fran Drescher.

Le travail de Jack Fisk, légendaire chef décorateur connu pour ses collaborations avec David Lynch et Terrence Malick, est prodigieux. Il a reconstitué New York 1952 avec une précision documentaire et une beauté formelle qui fait de chaque plan un tableau : le Lawrence’s Broadway Table Tennis Club reconstruit avec une fidélité maniaque d’après les archives de la ville, les rues encombrées, les salles de ping-pong enfumées, les appartements modestes de l’East Side juif. L’esthétique évite le « blanc » comme la peste, privilégiant une palette désaturée et granuleuse grâce au 35mm, des couleurs saturées, des intérieurs sombres et des textures froides qui ancrent le film dans une réalité historique tout en lui donnant cette teinte des souvenirs amplifiés. Les costumes suivent la même logique dramatique : des costumes amples des années 40 aux cravates trop courtes de Marty, chaque vêtement raconte la trajectoire d’un homme qui se distingue toujours légèrement de son entourage, perpétuellement décalé, cherchant à se fabriquer une identité à coup de style et d’esbroufe.

Le montage est le moteur du génie du film. Durant cent cinquante minutes qui passent comme un éclair, c’est une course contre la montre où personne ne semble avoir besoin de dormir. Le rythme est dicté par le son de la balle de celluloïd — un tac-tac métronomique qui devient le battement de cœur du film. Chaque scène se termine au moment précis où vous pensiez qu’elle allait enfin souffler, et la suivante repart de plus belle. Le montage refuse le ralenti, le temps mort, la contemplation, ne cherchant pas la fluidité mais l’immédiateté. Josh Safdie voulait que le film donne l’impression d’avoir été écrit « pendant qu’il se projette », créant un suspense insoutenable même dans les scènes de dialogue les plus simples. Cet écart entre durée objective et durée ressentie témoigne de la maîtrise absolue du réalisateur.

La partition a été composée par Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), collaborateur des frères Safdie depuis leurs débuts. En choisissant un score électronique très marqué années 80 — influencé par Tangerine Dream et guidé par une playlist incluant New Order, Tears for Fears, Fats Domino et Constance Demby — pour un film se déroulant en 1952, Safdie opère un décalage génial. Les synthétiseurs propulsifs et les chœurs éthérés de Lopatin, combinés aux needle drops anachroniques, deviennent un personnage à part entière, créant une distance ironique et poétique qui transforme ce biopic en quête métaphysique. La musique ne commente pas les émotions — elle les amplifie, les tord, les déplace, élevant les enjeux d’une simple partie de ping-pong au rang de tragédie grecque sous néons. Cette couche supplémentaire de désorientation temporelle contribue à ce sentiment unique que le film génère : celui d’être hors du temps, comme son protagoniste. Son absence des nominations aux Oscars est une injustice.

Conclusion : Marty Supreme est un torrent de cinéma qui emporte tout sur son passage et vous laisse, à la fin, essoufflé, ébloui et reconnaissant. Josh Safdie signe son œuvre la plus accomplie et confirme qu’il est l’un des cinéastes américains les plus essentiels de sa génération. C’est un film sur l’ambition, la jeunesse et la nature corrosive du Rêve Américain qui vous laisse essoré, le cœur battant, avec l’impression d’avoir traversé une tempête de talent — une étude fascinante d’un homme qui croit avoir un but, et dont la conviction est aussi importante que la réalité. Ce film ne ressemble à rien d’autre sorti cette année : entre la performance stratosphérique de Chalamet et une direction artistique d’une richesse inouïe, c’est un de ces « grands films américains » qu’on regrette de ne plus voir sur nos écrans fou, libre et absolument total. Son succès commercial n’est pas anodin : avec 150 millions de dollars de recettes mondiales, Marty Supreme devient le film A24 au plus gros succès de l’histoire du studio. Cela signifie que le cinéma d’auteur ambitieux peut encore trouver son public de masse quand il est porté par une vision aussi claire et une star aussi magnétique. Et derrière la caméra, Safdie prouve qu’un film peut être à la fois une œuvre de son époque et un hommage à la grande tradition du cinéma américain.