Le plus célèbre parc d’attraction du cinéma rouvre ses portes quatorze ans après le dernier volet, avec à la barre le cinéaste Colin Trevorrow (à l’origine du film indépendant Safety Not Guaranteed) et en tête d’affiche Chris Pratt, auréolé du triomphe des Gardiens de la Galaxie (Guardians of the Galaxy). Ont-ils réussi à réintroduire cette espèce de franchise dans la jungle du blockbuster ?

Jurassic Park fait l’objet d’une véritable vénération chez les trentenaires qui l’ont découvert enfants. Si le film n’a pas la même mystique pour moi (c’est Raiders of the Lost Ark qui occupe cette place), il demeure un modèle de blockbuster grâce à l’incroyable mécanique de mise en scène de Steven Spielberg . Cependant, le (high) concept de Jurassic Park, cette combinaison parc d’attractions et dinosaures, se prête mal à de multiples déclinaisons, sous peine de s’en éloigner ou de tomber dans la redite. Une équation que Spielberg lui-même n’avait pas pu résoudre avec The Lost World.

Les quatorze années écoulées depuis le dernier volet ont rendu plus acceptable l’idée d’une « suite/remake ». Jurassic World emprunte cette voie, celle des suites reprenant la structure narrative de l’original tout en rappelant les images marquantes. Le film est bâti à partir de l’ADN de l’original, « augmenté » pour s’adapter aux critères modernes du blockbuster, comme le résume la demande du propriétaire du parc aux scientifiques : « MORE TEETH » (plus de dents).

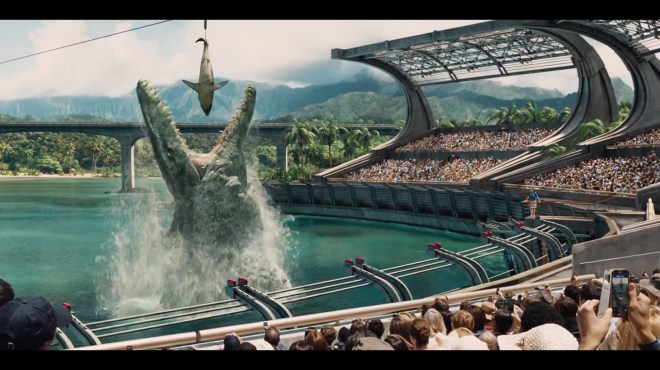

On retrouve des motifs familiers de l’original : des enfants, des visiteurs privilégiés (les neveux de la manager incarnée par Bryce Dallas Howard, avec un bonus spielbergien, leurs parents étant en instance de divorce), livrés à eux-mêmes dans un parc hors de contrôle. On croise un propriétaire fantasque mais inconscient, héritier de John Hammond (incarné par Irfan Khan), et un affrontement final en mode « Toho », à la Destroy All Monsters. Le film revisite également les décors emblématiques de Jurassic Park, comme l’ancien visitor center et les iconiques jeeps abandonnées. Il nous offre enfin une vision du parc ouvert au public, ce qu’aucun des précédents films n’avait montré. Son fonctionnement sera d’ailleurs familier aux visiteurs des studios Universal, producteurs du film, avec des instructions de sécurité interprétées par l’animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon.

Colin Trevorrow, issu du cinéma indépendant , démontre sa volonté de saisir cette occasion unique en offrant un grand divertissement populaire, assez intense pour les adultes, sans perdre de vue le jeune public. Avec ses co-scénaristes, dont le couple derrière le reboot de Planet of the Apes, Amanda Silver et Rick Jaffa, il introduit de nombreux concepts, comme le dressage des dinosaures (au départ, j’étais inquiet vu les premières bande-annonces, mais cet aspect fonctionne bien dans le film) et leur utilisation à des fins militaires, même si ces idées sont souvent survolées, sacrifiées au spectacle. Néanmoins, on ne peut nier que cet enchaînement de péripéties fait de Jurassic World un film « roboratif » et délibérément populiste, dans l’esprit des grandes séries B.

J’ai apprécié la manière dont le film parsemait son récit de trouvailles visuelles, à la manière de Spielberg (le gag d’ouverture et la façon de visualiser la mort des agents de sécurité) et rendait hommage à l’autre monster movie du fondateur d’Amblin : Jaws, à travers une scène reproduisant la célèbre affiche. Dans le rôle d’Owen Grady, un spécialiste de la faune sauvage tentant de dresser l’espèce la plus dangereuse du parc, Chris Pratt infuse son charisme cool au personnage, sans en faire une copie de son Star-Lord (Guardians of the Galaxy). Plus sérieux, il incarne l’Indiana Jones de son Star-Lord/Han Solo.

Le personnage de Pratt reprend l’archétype suranné du « grand chasseur blanc », et fonctionne en tandem avec celui de Bryce Dallas Howard, l’executive woman surmenée et un peu coincée, qui va bien sûr découvrir que la famille est plus importante que son travail. La dynamique de leur relation, grand classique du cinéma, de L’African Queen à Indiana Jones et le Temple maudit, fonctionne grâce à la bonne entente des deux comédiens. Howard, la fille de Richie Cunningham, réussit à sortir son personnage résolument cliché grâce à l’énergie qu’elle y insuffle et à son sens du timing.

Le reste du casting connaît des fortunes diverses. Le jeune Ty Simpkins (vu dans Iron Man 3) s’en sort mieux que son frère ado Nick Robinson. Irfan Khan et BD Wong, qui incarne le Dr. Wu (le seul acteur présent dans l’original), jouent bien l’ambivalence de leurs personnages respectifs. Vincent D’Onofrio peine à donner vie à son bad-guy, un personnage plutôt mal écrit, tandis qu’Omar Sy, disons, a plus de répliques dans ses publicités pour la boisson Finlay que dans le film…

Les collaborateurs de Colin Trevorrow s’inscrivent dans la même lignée d’hommage augmenté à l’original, que ce soit la photographie aux teintes métalliques de John Schwartzman (The Rock, Armageddon), rappelant le style de Dean Cundey, ou la partition de Michael Giacchino, qui reprend les thèmes incontournables de John Williams dans un score épique. Les effets spéciaux des dinosaures n’ont finalement que peu évolué depuis 20 ans. Toutefois, nourri par les films en stop-motion, je trouve que ce côté relativement old-school, dans l’ère numérique des effets, contribue au charme du film (attention, ils sont quand même très réussis).

Conclusion : Jurassic World est un exemple de suite-remake réussie. C’est un divertissement efficace, constitué des « Greatest hits » de l’original, augmentés pour s’adapter à l’écosystème du blockbuster moderne.