Tobe Hooper (Poltergeist) a bati, avec Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre, 1974), un monument de l’horreur américaine, une œuvre qui a transcendé son statut de série B à petit budget pour s’inscrire durablement comme une allégorie brutale et un point de rupture esthétique dans l’histoire du cinéma. Salué tardivement par la critique, le film n’est pas seulement une succession de scènes de terreur, mais une dissection nihiliste des valeurs américaines, réalisée avec une économie de moyens si radicale qu’elle tend vers le génie.

Né de l’esprit de Tobe Hooper dans un Texas rural qu’il connaissait bien, le projet s’est construit sur une série de contraintes et d’inspirations macabres. L’idée initiale de la tronçonneuse, cette arme iconique et assourdissante, est venue à Hooper alors qu’il se trouvait dans un magasin bondé à l’approche de Noël, l’image d’une tronçonneuse comme outil pour se frayer un chemin dans la foule lui apparut, fusionnant l’agression industrielle avec l’anxiété moderne. Le moteur narratif, est directement alimenté par l’histoire d’Ed Gein, le célèbre tueur en série du Wisconsin qui fabriquait des meubles et des vêtements à partir de restes humains. Bien que l’intrigue du cannibalisme soit largement fictive (le film s’inspire aussi partiellement des crimes d’Elmer Wayne Henley), cette référence à Ed Gein (déjà inspirateur du Norman Bates de Psycho) a permis au marketing, d’affirmer que le film était « basé sur des faits réels ». Cette fausse véracité, établie par la voix-off grave de John Larroquette dans le générique d’ouverture, n’était pas seulement une technique commerciale mais un miroir tendu au climat sociopolitique des années 70, où la méfiance envers toute figure d’autorité et la désillusion post-Vietnam rendaient plausible l’existence d’une telle horreur tapie dans l’ombre. Tourné en plein été 1973 au Texas, avec des températures atteignant 40°C, le tournage est resté dans la légende pour ses conditions infernales. Les odeurs pestilentielles dues à l’utilisation de cadavres d’animaux pour les décors, la chaleur exténuante et un budget minuscule (moins de 200 000 $) ont infusé le film d’une authenticité de la souffrance. L’équipe et les acteurs, à bout de nerfs, ont inconsciemment injecté une véritable angoisse dans l’image, transformant les contraintes logistiques en une esthétique brute et organique. Le fait qu’un des acteurs, Edwin Neal (JFK), ait déclaré que le tournage fut pire que son service militaire au Vietnam en dit long sur le climat de la production.

La mise en scène de Tobe Hooper et la cinématographie de Daniel Pearl (The Texas Chainsaw Massacre 2, The Texas Chain Saw Massacre 2003) sont les pierres angulaires de l’impact viscéral du film. Loin des images polies des productions hollywoodiennes, Massacre à la tronçonneuse adopte un style brut, presque documentaire. Tourné en 16 mm, le grain de l’image, la texture poussiéreuse et les couleurs surexposées du Texas estival créent un cauchemar fiévreux constant. L’approche visuelle de Daniel Pearl est radicale. Il utilise un mélange déroutant de plans larges, capturant la solitude écrasante et l’aridité du paysage, et de gros plans suffocants, se concentrant sur la détresse et les yeux écarquillés des victimes. Cette alternance, ainsi que l’utilisation de caméras à l’épaule et d’un style « pris sur le vif », évoque les images de guerre télévisées de l’époque, donnant au spectateur l’impression d’assister à une réalité adjacente — une horreur non jouée, mais filmée sur le vif. La célèbre séquence de l’arrivée de Pam vers la maison, filmée avec des travellings au ras du sol et un grand-angle inquiétant, démontre comment Pearl transforme les contraintes techniques en un instrument de terreur psychologique.

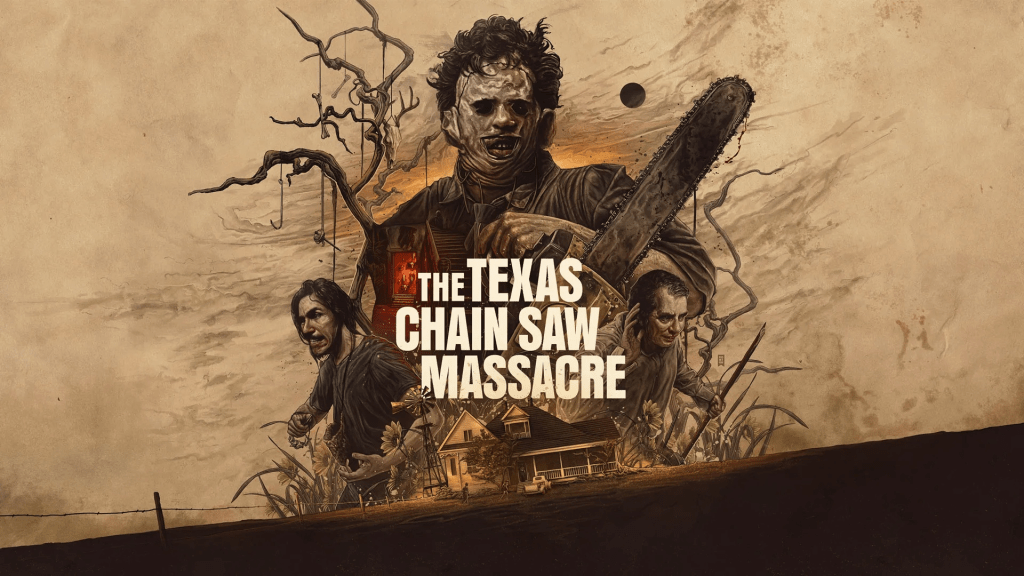

La conception artistique de la maison des Sawyer (le nom de la famille dans les films suivants) est tout aussi cruciale. Le décor est un témoignage visuel de la décadence, où l’humain et l’animal, la vie et la mort, l’outil et l’artisanat sont fusionnés dans une abomination organique. Les meubles faits d’ossements et de peau humaine ne sont pas des accessoires d’Halloween ; ils sont une manifestation tangible du nihilisme central du film, réduisant l’existence à un stock de matière première. Ce décor macabre est le lieu de la célèbre scène du dîner, tournée pendant 26 heures exténuantes, dont l’horreur est autant due à l’ambiance écœurante sur le plateau qu’à la performance délirante d’acteurs en proie à l’épuisement. Quant à Leatherface, le costume (son masque de peau, son tablier de boucher) est l’expression du rôle social dégénéré que la famille lui a assigné. Le peu d’informations que Gunnar Hansen reçoit de Hooper pour son jeu – communiquer par grognements et gestes – accentue son statut d’outil, de force brute sans conscience, et non de personnalité psychopathe complexe.

Le montage du film, d’une durée modeste (environ 83 minutes), est une leçon d’efficacité narrative. Hooper rompt délibérément les schémas habituels de « tension-choc-détente » du cinéma d’horreur. Il alterne de longs plans de conversation anodine entre les amis avec des scènes de terreur soudaines et prolongées chaotiques à l’extrême. Cette structure rompt la capacité du spectateur à anticiper et à se détendre, le maintenant dans un état d’inconfort permanent. L’économie de moyens pilote le rythme chaque événement compte, il n’y a aucune digression superflue, et la violence est d’une rapidité implacable, sans la redondance souvent observée dans les slashers ultérieurs. Cependant, le véritable génie d’Hooper n’est peut-être pas visuel mais auditif et réside dans son design sonore, souvent négligé au profit de l’image. Le film utilise très peu de musique conventionnelle. La bande-son est une cacophonie d’angoisse industrielle et organique : des grincements, des craquements, des hurlements discordants, des bruits métalliques et, par-dessus tout, le bruit strident et incessant de la tronçonneuse. Ce design sonore fonctionne comme le moteur principal de l’horreur, créant une illusion de carnage bien plus efficace que le gore explicite.

En effet contrairement à sa réputation, Massacre à la tronçonneuse est étonnamment peu sanglant. L’horreur est basée sur l’implication et la suggestion bien plus terrifiante que l’horreur explicite. Seulement cinq victimes meurent à l’écran, et une seule, Franklin, meurt par tronçonneuse. La terreur psychologique est maximisée par l’anticipation, les effets sonores (le bruit sourd du marteau piqueur, le hurlement de la scie) et les réactions hystériques de la Final Girl, Sally Hardesty, interprétée de manière viscérale par Marilyn Burns. D’ailleurs, la détresse de Burns était parfois réelle, elle s’est blessée pendant la scène du dîner quand le faux sang fit défaut et que du vrai sang fut nécessaire pour que Grandpa puisse sucer son doigt.

Au-delà de son statut de film d’horreur, Massacre à la tronçonneuse est une œuvre riche en commentaires sociaux et philosophiques. Il s’inscrit parfaitement dans la tradition du gothique américain d’après-guerre, faisant le pont entre les contes d’horreur classiques et les traumatismes psychologiques modernes de l’Amérique des années 70. Pour beaucoup le film est interprété comme la gueule de bois culturel de l’Amérique post Guerre du Vietnam. Ayant été exposée à une violence extrême et absurde à l’étranger, la conscience nationale américaine est dépeinte comme engourdie, capable d’intégrer une agression incontrôlée dans son propre tissu rural. L’absence de résolution morale est frappante : Sally s’échappe, certes, mais les agresseurs ne sont ni capturés ni punis. Le dernier plan de Leatherface hurlant et dansant avec sa tronçonneuse sur la route poussiéreuse laisse le danger latent, un chaos persistant où l’ordre moral n’est jamais rétabli.

L’intrigue met en scène la confrontation brutale entre la culture hippie/citadine (les victimes) et un Sud rural appauvri et dégénéré (les Sawyer). Le cannibalisme n’est pas qu’un acte barbare ; c’est une métaphore de la défaillance des valeurs américaines et du fossé socio-économique. La famille cannibale symbolise la décadence rurale, potentiellement due au chômage causé par l’automatisation des abattoirs. Plus profondément, la famille Hewitt/Sawyer est vue par certains critiques comme une allégorie du capitalisme extrême, où l’existence est réduite à une économie de consommation cannibale. Dans cet univers, la devise est que « les gens ont le droit de vivre aux dépens des autres ». Les victimes sont réduites à de la « simple viande », symbolisant un message nihiliste et brutal : dans ce monde sans Dieu ni loi, l’existence est arbitraire et la vie humaine n’a aucune valeur intrinsèque. Elle est aussi évidemment une parodie dysfonctionnelle et horrifique de la cellule familiale américaine traditionnelle. Leur barbarie extrême suggère que ce que la société tolérera pour maintenir une structure sociale, même une structure grotesque comme celle des Sawyer, est le véritable cauchemar. La maison familiale n’est pas un lieu de refuge, mais un abattoir domestique.

Bien qu’il n’ait pas été le premier film à mettre en scène un tueur solitaire, Massacre à la tronçonneuse formalisé et popularisé les conventions du slasher moderne. Ainsi Leatherface, avec son masque de peau humaine et sa masse imposante, est devenu l’archétype du tueur mutique, quasi-mythologique, une force de la nature incarnant l’horreur industrielle. Il a servi de modèle aux figures emblématiques qui suivront, de Jason Voorhees à Michael Myers. Le film a rendu l’outil électrique, et plus largement l’objet du quotidien, terrifiant. La tronçonneuse est la parfaite métaphore de la violence industrielle transformée en violence personnelle. Enfin on peut considérer Sally Hardesty comme la figure fondatrice du trope de la Final Girl : une femme qui endure, lutte et, seule, parvient à échapper à l’horreur. Sa survie est moins une victoire morale qu’un témoignage de sa résilience face au nihilisme absolu, une formule qui deviendra centrale dans l’horreur.

À sa sortie, le film a été vivement critiqué, interdit dans plusieurs pays pour sa violence (dont le Royaume-Uni et la Finlande). Pourtant, avec le recul, son approche radicale et minimaliste – peu d’effets explicites, beaucoup d’ellipses, une économie de moyens assumée – le distingue de la vague de slashers des années 80 qui ont souvent privilégié le gore explicite. Massacre à la tronçonneuse atteint l’horreur non par le spectacle du sang, mais par la terreur sensorielle et psychologique. Il est passé de film scandaleux à classique reconnu par les critiques ayant même les honneurs d’une projection restaurée à Cannes .Le contraste constant entre l’horreur « sale » et la normalité extérieure (le poste d’essence, la route banale) renforce l’idée que l’horreur peut surgir de n’importe où, y compris des coins les plus isolés et ordinaires de l’Amérique. La danse finale de Leatherface, est un moment de pure folie iconique, une explosion de désespoir et d’anarchie qui scelle l’héritage du film : une œuvre radicale, sans compromis, qui a redéfini les limites du cinéma d’horreur.

Conclusion : Massacre à la tronçonneuse n’est pas seulement un film ; c’est une expérience traumatique, une capsule temporelle de la paranoïa américaine des années 70. Par l’extrémisme de son propos, l’icône viscérale qu’il a créée en la personne de Leatherface, et un génie de la mise en scène qui a su transformer un budget dérisoire et des conditions de tournage atroces en une œuvre d’art brute, Tobe Hooper a définitivement conquis sa place au panthéon du cinéma, non pas seulement dans le genre horrifique, mais dans l’histoire des cinéastes radicaux.

Quel plaisir de lire une critique aussi dense et habitée sur ce monument qu’est Massacre à la tronçonneuse. On sent que tu as vraiment pris le temps de disséquer ce qui fait l’essence organique du film de Tobe Hooper.

Ce que je trouve particulièrement juste dans ton analyse, c’est la façon dont tu soulignes l’importance du design sonore. On oublie trop souvent que l’effroi du film passe d’abord par cette cacophonie industrielle et ces grincements métalliques qui nous vrillent les tympans bien avant que Leatherface n’apparaisse. Tu as aussi très bien mis en avant le paradoxe du film : cette réputation de « film gore » alors qu’il mise tout sur la suggestion et une mise en scène presque documentaire (ce lien avec les images du Vietnam est d’ailleurs très pertinent).

L’anecdote sur Edwin Neal et son service militaire souligne parfaitement l’authenticité de la souffrance qu’on ressent à l’écran. C’est ce qui rend le film indémodable : cette moiteur et ce malaise ne sont pas des effets de studio, mais le résultat d’un tournage à la limite de l’insupportable.

Un grand bravo pour ce texte qui rend parfaitement justice au nihilisme de l’œuvre et à son statut de miroir brisé de l’Amérique des 70s. Ta note de A est amplement méritée pour un tel chef-d’œuvre !

À bientôt pour une prochaine lecture !