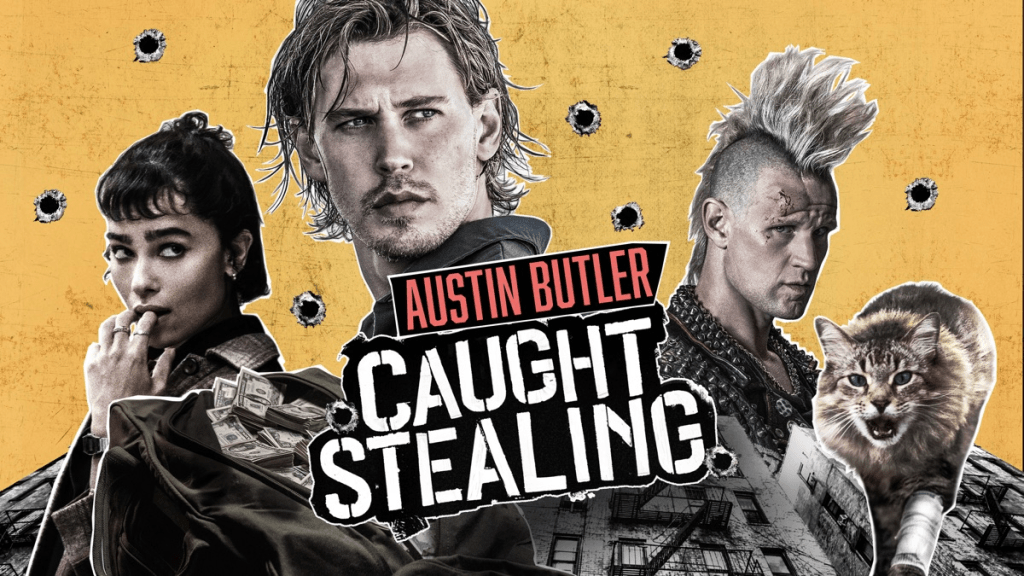

Après The Whale Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan) surprend en choisissant non pas un drame intimiste ou une fresque métaphysique, mais un thriller urbain qui nous plonge dans un New York de 1998 à la fois poisseux, vibrant et chaotique. Adapté du roman éponyme de Charlie Huston, Caught Stealing est une lettre d’amour au New York brut et bouillonnant de 1998, juste avant que la gentrification et le 11-septembre finissent d’en lisser les aspérités. Porté par une performance électrisante de Austin Butler (Elvis, Dune : Partie Deux), qui incarne un ancien prodige du baseball devenu barman, qu’une requête en apparence anodine de son voisin punk — garder son chat quelques jours — plonge dans un imbroglio criminel dont il ne connaît pas l’origine. Le film est un cocktail explosif d’action, d’humour noir et de dilemmes moraux. Avec une légèreté inattendue Aronofsky marie son style viscéral à une énergie presque ludique.

L’histoire de Caught Stealing est presque aussi rocambolesque que celle de son héros, Hank Thompson. Le projet naît en 2013, avec un script signé David Hayter (X-Men, Watchmen) et Patrick Wilson (The Conjuring, Aquaman) pressenti pour le rôle principal. Mais, comme souvent à Hollywood, le film s’enlise dans les limbes du développement, un purgatoire où les bonnes idées attendent parfois des années pour voir le jour. En mars 2024, Columbia Pictures et Protozoa Pictures, la société d’Aronofsky, ressuscitent le projet. Cette fois, Charlie Huston adapte lui-même son roman de 2004, garantissant une fidélité à l’esprit brut et désordonné du livre. Après l’introspection de The Whale, Aronofsky cherchait un retour à l’énergie cinétique, attiré par l’absurdité quotidienne et le crescendo dramatique du récit.

Tourné avec un budget raisonnable de 40 millions de dollars, le tournage débute en septembre 2024 à New York, capturant des lieux emblématiques comme Flushing Meadows et Coney Island pour recréer un New York pré-11 septembre, vibrant de promesses et de menaces. Ce qui frappe d’emblée dans Caught Stealing, c’est son ton hybride. Le film emprunte au polar vintage, au thriller urbain, à la comédie noire et même au buddy movie, tout en conservant l’empreinte visuelle et rythmique propre à Aronofsky. L’influence du roman noir est palpable dans l’écriture comme dans l’atmosphère. Huston connaît son sujet et, en adaptant son propre livre, il préserve la densité morale et psychologique de ses personnages. Hank n’est ni un héros ni un anti-héros au sens classique. C’est un type ordinaire, marqué par l’échec, qui n’a pas demandé à être là où il se trouve mais qui n’a pas non plus la force de s’en extraire. La galerie de personnages secondaires qui gravitent autour de lui reflète la diversité et la brutalité de ce New York fin de siècle : punks excentriques, gangsters aux fringues élimées mais aux regards implacables, figures d’autorité corrompues ou fatiguées, petites gens qui survivent tant bien que mal dans un environnement pleins de menaces.

Caught Stealing porte ses influences comme une veste en cuir usée : robuste, éclectique et avec beaucoup de personnalité. Le film s’inscrit dans la lignée des thrillers urbains américains des années 80 et 90, où la ville n’est pas seulement un décor, mais un personnage. Aronofsky évoque le New York de la fin des années 1990, celui de sa jeunesse, une ville encore sale, multiculturelle, à l’aube d’une transformation sous l’ère Giuliani . Il cite Sidney Lumet (Serpico, Dog Day Afternoon) comme une figure tutélaire, capturant le réalisme cru de cette époque où gangsters, punks et petites gens se croisent dans une zone morale trouble. L’absurde descente aux enfers de Hank, déclenchée par une simple demande de garder un chat, rappelle After Hours de Scorsese (son interprète principal Griffin Dunne incarne ici le patron de Butler) mais avec une dose d’humour noir proche des capers de Guy Ritchie (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch). Huston, quant à lui, puise dans ses souvenirs des bars miteux et des rencontres fortuites dans les marges new-yorkaises. Le film injecte une énergie punk/post-punk, puisant dans l’agressivité brute de la musique du groupe Idles, qui incarne le malaise et la révolte du récit. On retrouve aussi la fascination pour les personnages en crise d’Aronofsky dans l’effondrement psychologique de Hank, mais avec cette fois une touche d’ironie. C’est aussi une variation punk des récits hitchcockiens de l’homme ordinaire piégé (North by Northwest, Les 39 marches). Ce mélange — chaos urbain, révolte musicale et hommage au genre — crée un film à la fois sombre et vibrant, violent mais émouvant, qui réinvente ses influences avec panache.

Aronofsky délaisse les expérimentations formelles de Mother! ou The Fountain pour une approche plus directe, mais non moins stylisée. La caméra épouse les mouvements de Hank, souvent en plans rapprochés, presque claustrophobiques, pour accentuer son isolement et sa confusion. Avec son directeur de la photographie le génial Matthew Libatique (Requiem for a Dream,Iron Man), il colle caméra aux visages de ses acteurs, scrute les mains, la sueur, s’attarde sur les blessures, des détails qui disent plus que de longs dialogues. Les scènes de poursuite, filmées en caméra à l’épaule, zigzaguent dans des rues bondées, transformant les rues new-yorkaises en un labyrinthe ludique. La juxtaposition de moments banals (verser une bière, parler avec sa petite amie) qui basculent brutalement dans la violence, amplifient le choc. La texture granuleuse et l’éclairage contrasté rappellent le grain de la pellicule des thrillers des années 90, rejetant le poli numérique pour une authenticité tactile. Aronofsky alterne entre pauses calmes et explosions de chaos, utilisant des ellipses pour suggérer des horreurs hors champ et des zooms pour intensifier la paranoïa.

Le New York de 1998 , pré-gentrification et pré-11 septembre, est ici reconstitué avec une précision qui ne cherche pas l’embellissement : la ville est un organisme sale et imprévisible, où chaque ruelle peut devenir une souricière. La palette oscille entre des tons froids nocturnes — bleus profonds, gris menaçants — et des lumières diurnes pâles, presque poussiéreuses, évoquant des Polaroids fanés. Les néons vacillants, les graffitis omniprésents, les volets métalliques, la rouille, le béton humide orchestrés par le chef décorateur Mark Friedberg (The Whale) qui s’est fait depuis Joker le spécialiste de la reconstitution des Manhattans disparus composent une texture visuelle qui semble respirer la crasse et le danger.. Les décors : appartements exigus aux peintures écaillées, bars miteux sentant la bière éventée, ruelles encombrées de détritus urbains respirent l’authenticité, rendant crédible la chute de Hank. Les costumes, signés Amy Westcott (Black Swan, The Wrestler),participent à la narration : Hank porte des t-shirts usés et des jeans, vestiges d’un passé sportif, Russ affiche des cuirs punk et des tatouages. Les gangsters, eux, oscillent entre kitsch et misère, avec des manteaux trop grands, des accessoires voyants mais fatigués. Cet univers visuel — grunge, contrasté, métallique — respire le charme menaçant de l’époque, avec une pointe d’humour sur les faux pas vestimentaires des années 90.

Austin Butler, après Elvis et Dune : Partie Deux, porte le film sur ses épaules et confirme si on en doutait qu’il a bien le « juice » des grandes stars. A la fois charismatique et vulnérable il incarne Hank avec une intensité physique impressionnante, — musclé mais marqué par la vie, il rend crédible le passé sportif de son personnage. Son regard, oscillant en permanence entre vulnérabilité et rage contenue montre la lassitude d’un homme brisé, hanté par son passé. Il parvient à incarner la transformation d’un homme ordinaire en survivant rusé, sans jamais tomber dans la caricature. Zoë Kravitz (The Batman, High Fidelity) , dans le rôle de sa petite amie, incarne la stabilité fragile, la possibilité d’une vie normale, ce qui donne encore plus de relief au chaos qui engloutit Hank. Leur entente est électrique et on adhère sans hésitation à leur histoire. Matt Smith (House of the Dragon, Morbius, Dr Who) apporte une dose d’imprévisibilité bienvenue, son Russ est un punk à la fois grotesque et inquiétant, moteur involontaire de la tragédie. Les seconds rôles incarnent des figures d’autorité, de menace ou de sagesse fatiguées : Regina King fait preuve d’une présence intimidante et autoritaire, Liev Schreiber et Vincent D’Onofrio (Full Metal Jacket, Men in Black), dans le rôle de frères gangsters juifs hassidiques, apportent une menace décalée, le chanteur acteur Bad Bunny (Bullet Train) compose avec humour un gangster portoricain roux. Même les apparitions de Carol Kane (Annie Hall, The Princess Bride) ou Griffin Dunne (After Hours, An American Werewolf in London) enrichissent l’univers. Leurs ambiguïtés — peurs, failles, tensions — rendent l’univers du film authentique. L’autre second rôle majeur et le chat que protège Hank qui vole aussi la vedette, parfait témoin du chaos des humains.

Le montage, signé Andrew Weisblum (The Wrestler, Black Swan), est un moteur rythmique, pulsant comme un métro à l’heure de pointe. privilégient l’alternance entre moments de calme apparent et irruptions soudaines de violence. Une conversation anodine peut être interrompue par un coup de feu, une scène de tendresse par une intrusion brutale. Cette instabilité permanente maintient le spectateur en alerte, incapable de prévoir ce qui va suivre. Les ellipses sont utilisées avec intelligence, laissant parfois des événements hors champ pour mieux en souligner les conséquences ultérieures. créant un suspense diffus. Le film se construit comme une montée en pression, le montage épouse une logique de spirale infernale : chaque séquence ajoutant une couche de menace jusqu’au climax, où tous les fils narratifs convergent dans une explosion d’intensité.

Conclusion : Avec Caught Stealing, Darren Aronofsky opère un tournant offrant une œuvre plus accessible après les mélodrames The Whale et mother!. Avec une approche de série B de luxe, il s’amuse avec les codes du genre tout en explorant ses thématiques habituelles comme la culpabilité et la souffrance. Le résultat est un mélange explosif, à la fois référencé et unique, qui se distingue dans sa filmographie. Porté par une mise en scène inspirée, un casting impeccable dominé par un Austin Butler charismatique et vulnérable, une esthétique soignée et une bande-son percutante, le film offre une expérience intense et mémorable. Il confirme qu’Aronofsky est capable de se réinventer sans se renier, et qu’il peut s’encanailler avec brio dans les bas-fonds du cinéma de genre. En résumé un vol réussi.