L’été cinématographique américain de 1982 a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma, notamment grâce à deux films sortis le même jour, le 25 juin 1982, qui sont aujourd’hui considérés comme des chefs-d’œuvre. Pourtant, à leur sortie, tant sur le plan commercial que critique, The Thing de John Carpenter et Blade Runner de Ridley Scott ont connu des échecs cuisants. Blade Runner s’est fracassé sur le triomphe d‘E.T., porté par une Amérique en pleine révolution Reaganienne. Le public, anticipant une traque de robots maléfiques menée par la star de Star Wars et Indiana Jones sous la direction du réalisateur d’Alien, a été désarçonné par un film sombre et contemplatif. Ridley Scott, à l’origine impliqué dans un projet d’adaptation de Dune pour rivaliser avec Star Wars. Le film de George Lucas a eu une importance considérable dans la carrière de Sir Ridley Scott qui, à sa vision, avait abandonné un projet d’adaptation de l’histoire de Tristan & Yseult pour se lancer dans la science-fiction. La production de l’adaptation de Frank Herbert stagnant, il s’attache au projet sur la base d’un script d’Hampton Fancher adapté d’un roman de Philip K. Dick « Les androïdes rêvent ils de moutons électriques ? » Fancher réinvente le récit en remplaçant le titre de la nouvelle par un terme de l’écrivain William S. Burroughs. Son scénario se penche davantage sur les enjeux environnementaux que sur les grandes questions autour de la nature humaine et de la religion, qui jouent un rôle prépondérant dans le roman d’origine. Face à cette orientation, Ridley Scott fait appel à David Peoples (connu pour Ladyhawke, Impitoyable, L’Armée des 12 singes) pour retravailler le scénario. Bien que Fancher continue de contribuer à des réécritures ultérieures et participe même à la suite, Blade Runner 2049, Peoples insuffle au récit des thématiques sur la mortalité, la nature de l’humanité, et son inévitable confrontation avec des formes d’intelligence artificielle. Scott aspire à donner à son film une esthétique inspirée du magazine français de bandes dessinées Metal Hurlant (Jean « Moebius » Giraud déclinera une participation pour travailler sur le dessin animé de René Laloux Les Maitres du Temps). Pour donner vie à cette vision, il recrute le designer industriel Syd Mead (connu pour son travail sur TRON et plus tard Aliens). qui est chargé de concevoir une technologie du futur crédible, tandis que le chef décorateur Lawrence G. Paull (qui œuvrera ensuite sur Retour vers le futur et Predator 2) et le directeur artistique David Snyder (également connu pour son travail sur Demolition Man et Soldier de Paul WS Anderson qui devait à l’origine se dérouler dans le monde de Blade Runner ) se voient confier la concrétisation de cette vision audacieuse. Pour donner vie à son Los Angeles futuriste de 2019 (!!), Scott puise son inspiration dans le panorama nocturne d’Hong Kong et les paysages industriels du nord-est de son Angleterre natale.

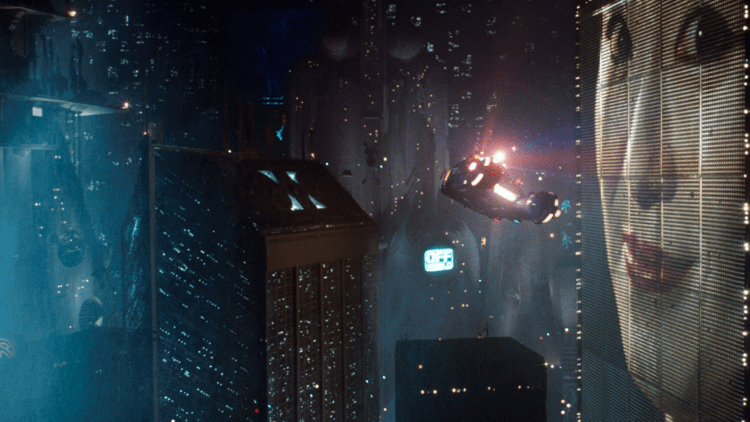

Le financement du film est assuré par un partenariat improbable entre la Ladd Company (via Warner Bros.), fondée par Alan Ladd Jr. (l’homme qui, à l’époque où il dirigeait la 20th Century Fox, avait donné son feu vert à la production de Star Wars) , le légendaire producteur hongkongais Sir Run Run Shaw (connu pour One-Armed Swordsman) et Tandem Productions, la société du cinéaste Bud Yorkin. Bien que Scott courtise longuement Dustin Hoffman pour le rôle principal, c’est finalement Harrison Ford, en quête de rôles plus profonds, qui est choisi pour son potentiel commercial. Le tournage s’avère être une épreuve ardue, obligeant Ridley Scott à lutter sur plusieurs fronts : il doit faire face à une équipe de techniciens américains réticents à ses méthodes (une étrange symétrie émerge entre la détestation des équipes techniques américaines envers Ridley Scott sur Blade Runner et celle des équipes anglaises envers James Cameron lors du tournage d’Aliens). De plus, il doit gérer des producteurs, parmi lesquels certains souhaitent retirer le projet, ainsi que des relations complexes avec sa vedette. La date de sortie aux États-Unis est finalement choisie par Alan Ladd Jr., celle-là même qui avait porté chance à Star Wars et Alien lorsqu’il dirigeait la Fox, son « jour de chance ». Cependant, la chance ne frappe pas deux fois et le film connaît un échec au box-office. Néanmoins, Blade Runner n’est pas condamné à l’oubli. Le développement de la vidéo lui offre une seconde vie, d’abord en tant que film culte, mais rapidement son influence s’étend de manière immense, presque incommensurable. Il devient une source d’inspiration pour des générations d’artistes, de designers et de cinéastes. Cette vision, caractérisée par un enfer urbain surpeuplé éclairé de néons, submergé par une pluie acide perpétuelle et ces voitures volantes glissant au-dessus d’une civilisation décadente impose une esthétique du futur comme la norme visuelle dont la plupart des films de science-fiction et des jeux vidéo n’est toujours pas sorti quarante ans plus tard.

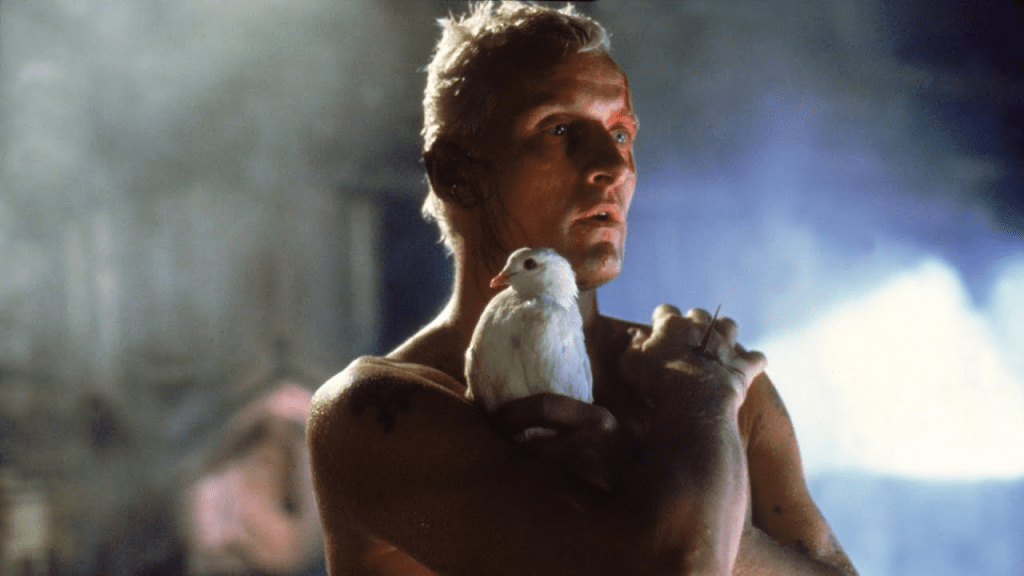

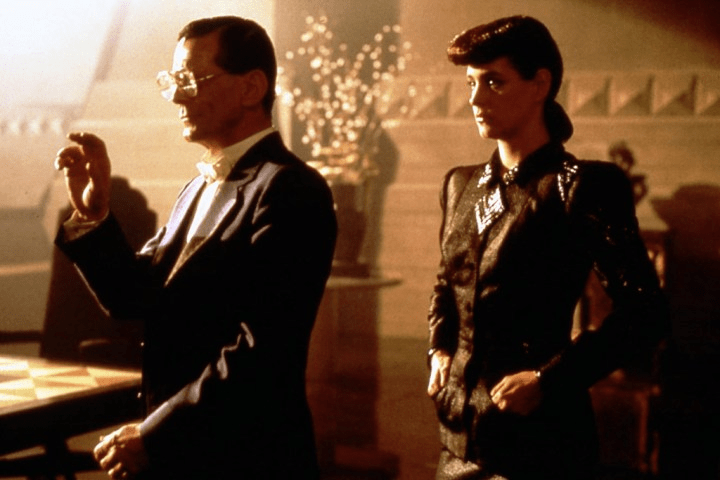

La raison en est simple : la vision de Ridley Scott y est absolument sans précédent, montrant une compétence technique hors du commun. Même après avoir été tant pillée, la suprématie visuelle de Blade Runner, un des plus beaux films jamais réalisé, demeure intacte. Avec Blade Runner, Scott conçoit littéralement un monde plus détaillé et crédible que n’importe quel autre film avant lui. Son engagement total à donner forme à un avenir dystopique transparaît à travers chaque image. La caméra de Scott ne se contente pas de rester focalisée sur le protagoniste, elle explore constamment l’arrière-plan, conférant au film un réalisme frappant qui lui donne un niveau d’immersion exceptionnel. Star Wars avait inauguré l’esthétique de la science-fiction avec des vaisseaux et une technologie portant les marques du vécu. Ridley Scott avait poussé ces frontières encore plus loin avec Alien. Ici, il transpose ce concept sur Terre, en créant un futur ancré dans le présent ou le passé. Une des innovations et intuitions géniales de l’auteur de Gladiator, réside dans le fait d’avoir projeté l’esthétique du film noir des années 30 dans le futur. Que ce soit à travers le design, le grain de l’image, voire même la manière dont les personnages interagissent, comme la relation entre Rachel (interprétée par Sean Young) et Ford. La partition jazzy éthérée et majestueuse de Vangelis (connu pour Les Chariots de feu) évoquant la tension et l’atmosphère d’un film, qui pourrait être une aventure de Philip Marlowe ou Sam Spade. Blade Runner fonctionne ainsi comme un précurseur, mais aussi comme l’un des meilleurs exemples du « néo-noir » qui fleurira dans les années à venir. Cependant, cette décision engendre l’un des aspects les plus controversés de la version sortie en salles : la voix off de Deckard, enregistrée par un Harrison Ford réticent. On dit même qu’il aurait délibérément lu ces dialogues additionnels de la manière la plus monotone possible, peut-être comme une révolte contre cet ajout, ou peut-être simplement pour imiter le ton impassible des détectives des films noirs vintage. En 1992, la voix off est supprimée dans le Director’s Cut et une séquence de rêve de Deckard est ajoutée, où il rêve d’une licorne, confirmant que le chasseur de primes est en fait un réplicant expérimental. Cependant, cette version ajoute également une fin heureuse pour Deckard et Rachel, volant au-dessus de la campagne dans une voiture volante, avec des plans issus de l’ouverture de Shining que Stanley Kubrick avait laissés à Scott. La variante du film la plus complète, et la préférée de Scott, Blade Runner: The Final Cut, sortira en 2007 pour le 25e anniversaire du film. Remasterisée, elle supprime la fin heureuse et la voix off, conserve la séquence de la licorne, ajoute une scène de cascade de Zhora (interprétée par Joanna Cassidy), et permet à Roy Batty (joué par Rutger Hauer) de libérer sa colombe blanche au moment de sa mort, dans un ciel sombre plutôt qu’à la lumière du jour.

La composition des vastes panoramas capturés par le directeur de la photographie Jordan Cronenweth (connu pour Au-delà du réel, Légitime Violence, un technicien tellement apprécié de David Fincher qu’il l’engagera pour Alien 3 et collabore encore aujourd’hui avec son fils Jeff) crée une texture qui transmet un sentiment d’épuisement face à un avenir au bord de l’effondrement. Blade Runner a cette touche de « vécu », où les routes semblent avoir été arpentées, les immeubles habités, et les protagonistes évoluent dans un environnement qui confère à la magie cinématographique une impression tactile incroyable. L’éclairage expert de Cronenweth dessine des ombres sur les vestiges en décomposition de structures néo-fascistes en pierre, métal et verre, donnant l’impression au spectateur qu’il pourrait presque les atteindre et les toucher. Cette maîtrise visuelle fait écho à l’un des concepts clés du film : l’idée que la distinction entre l’existence artificielle et la réalité tangible est en train de s’estomper. C’est la fusion de cette expertise visuelle avec une simplicité narrative qui permet l’émergence d’une ambiance et d’un symbolisme, faisant de Blade Runner ou d’Alien des films qui dépassent leur nature initiale, que ce soit celle de film de monstres ou de film policier futuriste. Blade Runner explore le regard, avec le motif de l’œil qui revient constamment, que ce soit celui qui reflète le paysage de la cité futuriste, les yeux brillants dans l’obscurité tels ceux des chats, des androïdes, ou encore ceux de leur créateur Eldon Tyrell (interprété par Joe Turkel le barman inquiétant de Shining), que Roy Batty perce d’une réplique poignante : « Si seulement tu pouvais voir ce que j’ai vu de tes yeux ! » À bien des égards, les yeux dans Blade Runner représentent une fenêtre sur l’âme, enregistrant des événements, filtrant les souvenirs. Personne d’autre ne voit exactement ce que vous voyez, et ces images vous appartiennent. Même si elles sont imprimées par quelqu’un d’autre, elles définissent toujours qui vous êtes. Le pouvoir de la mémoire est souvent lié à celui des images, et les personnages de Blade Runner ont besoin de ces images et de leurs souvenirs pour conserver un sentiment d’identité. Les scènes entre Deckard et Rachel sont bouleversantes, car Deckard sait intellectuellement que ce qu’il regarde est un simulacre d’humain, conçu par le pouvoir cynique d’une entreprise. Pourtant, il ressent une émotion bien réelle lorsqu’il la blesse au cours de leur conversation informelle. Il essaie néanmoins de la réconforter comme il le ferait avec une vraie femme. Les séquences où Deckard fait son travail en « retirant » ces « machines défectueuses » ressemblent davantage à des meurtres de sang-froid de membres d’une sous-classe opprimée. La confrontation ultime entre Deckard et Batty se classe parmi les moments les plus inoubliables de l’histoire du cinéma. Le discours mémorable de Hauer, initialement écrit par le scénariste David Peoples et ajusté à la dernière minute par l’acteur hollandais, constitue un retournement dramatique magistral. Le film refuse catégoriquement à ce moment de diaboliser les réplicants. Bien qu’ils nous apparaissent étrangers et énigmatiques, ils luttent activement pour le droit fondamental d’exister et de vivre. Une vie à laquelle ils semblent accorder une valeur plus profonde et une beauté plus sincère que ceux qui sont simplement autorisés à vivre en raison de leur naissance organique.

Les métaphores que Blade Runner renferme sont captivantes, car elles évoluent constamment avec le temps. On peut y discerner une réflexion sur l’immigration, où ces personnages conçus pour être exploités sont traqués et tués simplement parce qu’ils sont nés différents et ailleurs. Certains ont même tracé des parallèles avec l’histoire de l’esclavage dans le contexte capitaliste. Ce qui est fascinant, c’est que toutes ces couches de signification effleurent à peine la surface d’un film qui a encore une multitude d’autres récits à offrir. Cette richesse narrative est la clé de sa résonance culturelle unique. S’y ajoute une forte connotation religieuse avec les colombes omniprésentes et ces réplicants cherchant à rencontrer leur créateur, tel un père les ayant façonnés à son image. Une thématique que Ridley Scott revisitera trente ans plus tard dans Prometheus et Alien Covenant. L’œuvre dévoile un éventail de réflexions qui transcendent les générations, propulsant Blade Runner au rang d’une œuvre d’art cinématographique qui continue d’inspirer la contemplation et d’engendrer l’admiration.

Hollywood semble entretenir un malentendu avec l’œuvre de l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick, qui a été adaptée une douzaine de fois en l’espace d’une trentaine d’années. Bien que les studios soient attirés par la richesse des concepts de Dick, l’industrie cinématographique semble parfois égarée quant à la véritable essence de son travail. Seul Blade Runner émerge comme le film qui saisit réellement la profonde signification de son œuvre. Dick, décédé peu de temps avant la sortie du film, a exprimé sa satisfaction à la lecture du scénario réécrit. De plus, une bobine de tests d’effets visuels de 20 minutes lui avait été projetée, et il a affirmé qu’elle représentait une réalisation parfaite de sa vision artistique. L’œuvre de Philip K. Dick explore la question fondamentale de ce que signifie « être humain » à une époque où la valeur de l’humanité semble en déclin, voire perdue. Elle semble posséder une dimension prophétique, comme s’il avait anticipé les bouleversements à venir dans nos sociétés, une clairvoyance qui l’a véritablement poussé à la limite de la folie. Un aspect singulier de Blade Runner réside dans la traque d’êtres dont l’identification dépend exclusivement d’un test d’empathie. La notion de l’empathie comme critère d’humanité captive, car, en fin de compte, la question de savoir si Deckard est humain ou réplicant devient secondaire. Le personnage oscille en permanence à la frontière du test de Voight Kampf, on perçoit que ce test, en tant que mesure de l’humanité, est sur le point de devenir obsolète dans l’univers de Blade Runner. Si l’on transpose cette idée à notre société contemporaine, on peut estimer que soixante pour cent de la population actuelle échouerait probablement à ce test et serait identifiée comme réplicants. Le monde dystopique de Blade Runner peuplé de laissés-pour-compte, ses publicités nous rappelant que les riches ont abandonné cette réalité pour des colonies spatiales, laissant les moins fortunés dans un environnement présumé pollué et déclinant. Blade Runner anticipe ainsi non seulement la déshumanisation rapide de nos sociétés causée par l’avancée technologique, mais également l’effondrement de notre écosystème et la sécession des élites et des plus riches du monde commun.

Conclusion : Le film de Ridley Scott gagne en pertinence et en prescience au fil des années, même après quarante ans depuis sa sortie. Ténébreux, méditatif et empreint de mélancolie, Blade Runner demeure un film obsédant, précieux pour son message toujours actuel, et atteint un niveau d’expertise technique dans tous les aspects de sa production auquel peu de cinéastes peuvent prétendre.

Chef d’œuvre.

Bravo pour cet article dense et documenté et très bonne idée de tisser un lien avec les résurgences d’Alien que Scott a voulu croiser avec la philosophie de « Blade Runner ». L’envoûtement n’opère hélas pas du tout de la même manière, loin s’en faut. Comme quoi, la grâce tient à peu de choses : un détail dans la photo, un monologue sous la pluie,…